Главная

Персоналии

Ч

|

Чаадаев

Петр Яковлевич |

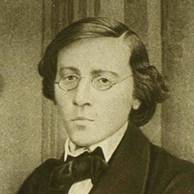

ЧААДАЕВ Петр Яковлевич (род. 8

июня 1794, Нижнегород. губ. – ум. 26 апр. 1856, там

же) – рус. философ, мыслитель и публицист. представитель западничества в Отвергая расхожее воззрение на

характер всемирно-исторического процесса, Чаадаев утверждал, что ни

воображаемым сцеплением причин и следствий, ни деятельностью личности не

объясняется смысл и единство процесса: истинным руководящим и объединяющим

принципом человеческой истории является Провидение, или вполне мудрый разум,

управляющий не только течением событий, но и влияющий на ум человека, который

всегда шел по пути, указанному ему Высшим разумом. Именно в этом смысле

следует понимать религиозное единство и истинную философию истории,

представляющей нам разумное существо подчиненным одному и тому же общему

закону, как и все творение. Только христианство придает нравственный смысл

истории. Под сенью его исчезнут преграды, искусственно разъединяющие народы,

которые затем в единой вере сольются в одну семью. Чаадаев считал, что рус.

народ постоянно повторяет прошлое европейской истории, а истины, давно

известные в др. странах, в России только открываются. Для того чтобы

сравниться с др. народами, мы должны пройти сначала все воспитание рода

человеческого и воспользоваться уроками народов, нас опередивших, и плодами

их вековой цивилизации. Столетиями в частной и общественной жизни

западноевропейских стран слагались твердые и определенные идеи долга, закона,

порядка, создавшие ту атмосферу, которой дышит и живет европеец. У нас нет ни

одного из таких руководящих начал, которые связывали бы с прошлым и давали

указания для будущего развития. Это беспочвенное существование делает нас

людьми, не способными ни к серьезной мысли, ни к последовательной

систематической работе, и отравляет ядом апатии и равнодушием к добру и злу,

истине и лжи. Между тем уже одно географическое положение России между

Западом и Востоком как бы предназначало ее служить вместилищем двух великих

начал – воображения и рассудка, т.е. вместилищем истории всего мира. Чаадаев

делал вывод: должно произойти сближение России с Западом и воссоединение рус.

правое лав. церкви, мистический дух которой должен быть при этом усвоен

Западом, с католич. церковью, строгую организацию

которой он хотел использовать в России. За это по приказу Николая I был объявлен душевнобольным и взят под надзор. Основное философское

произведение Чаадаева - трактат «Философические письма», состоящий из восьми

писем, написанных на французском языке и адресуемых некой даме, которой автор

дает некоторые советы по организации своей духовной жизни. Первое письмо было опубликовано в 1836 г. в

журнале «Телескоп». В нем он советует своей корреспондентке придерживаться

всех церковных обрядов, упражняться в покорности, что, по его словам,

«укрепляет ум». По мнению Чаадаева, только «размеренный образ жизни»

соответствует духовному развитию. В отношении России Чаадаев высказывается

весьма критически, полагая, что одинокие в мире, мы ничего не дали миру,

ничему не научили его, мы не внесли ни одной идеи в массу идей человеческих.

Мы жили и продолжаем жить лишь для того, чтобы послужить каким-то важным

уроком для отдаленных поколений. В то же время он всемерно

превозносит Западную Европу, полагая, что там идеи долга, справедливости,

права, порядка родились из самих событий, образовывавших там общество, входят

необходимым элементом в социальный вклад. Чаадаев видел в католической

церкви, господствующей на Западе, поборницу просвещения и свободы.

Одновременно Чаадаев критиковал крепостное право в России. За это письмо

Чаадаев был объявлен Николаем 1 сумасшедшим, «Телескоп» закрыт, редактор

журнала профессор Надеждин сослан, а цензор, разрешивший напечатать это

письмо, уволен. Последующие письма Чаадаева

увидели свет лишь в 1935 г. (за исключением шестого и седьмого, которые

опубликованы недавно). В своем трактате «Философические

письма» Чаадаев дает широкую картину религиозного мировоззрения и всесторонне

его обосновывает. Он пишет, что надо прежде всего целиком положиться на те

столь частые случаи, когда мы сильнее всего подвергаемся действию

религиозного чувства на нашу душу и нам кажется, что мы лишились лично нам

принадлежащей силы и против своей воли влечемся к добру какою-то высшей

силой, отрывающей нас от земли и возносящей на небо. Именно после этого дух

наш раскроется с необычайной силой для мыслей о небе, и самые высокие истины

сами собой потекут в наше сердце. Философские и религиозные взгляды

Чаадаева тесно переплетены. Так, он пишет: «Да, сомнения нет, имеется

абсолютное единство всей совокупности существ... Это факт огромной важности,

и он бросает чрезвычайный свет на великое ВСЕ: он создает логику причин и

следствий, но он не имеет ничего общего с тем пантеизмом, который исповедует

большинство современных философов... Как единая природа, так, по образному

выражению Паскаля, и вся последовательная смена людей есть один человек,

пребывающий вечно...» [Письмо V]. «Христианское учение рассматривает

совокупность всего на основе возможного и необходимого перерождения нашего

существа». «Наша ветхая природа

упраздняется и... зарождается в нас новый человек,

созданный Христом» [Письмо III]. В другом своем произведении «Апология

сумасшедшего», написанном в 1837 г. и опубликованном только после его смерти

в 1862 г. в Париже князем Гагариным, Чаадаев более трезво оценивает историю

России. Он пишет, что бесплодность исторического развития России в прошлом

представляет собой в некотором смысле благо, так как русский народ не скован

окаменелыми формами жизни и потому обладает свободой духа, чтобы выполнить

великие задачи будущего, которые стоят перед ним. При этом он придавал

большое значение православию, которое, по его мнению, способно оживить тело

католической церкви. Он признал, что в будущем Россия станет центром

интеллектуальной жизни Европы, если она, конечно, ассимилирует все самое

ценное в Европе и осуществит миссию, предначертанную ей Богом. В этих своих

мыслях Чаадаев перекликается с идеями славянофилов. |

|

Чайковский

Петр Ильич |

ЧАЙКОВСКИЙ Петр Ильич (1840—1893) — выдающийся русский композитор. Образование

получил в училище Правоведения в Петербурге (1850—59). В 1859, по окончании

училища, Чайковский поступил на службу в министерство юстиции. Но из попытки

стать чиновником ничего не вышло; с детства проявившиеся и культивируемые в

годы учения в училище Правоведения музыкальные способности взяли верх, и

Чайковский поступил сперва в основанные А.Г. Рубинштейном музыкальные

классы, а затем в консерваторию (1862), которую и окончил в 1865 (выпускная

кантата на стихи Шиллера «К радости»). В 1866 Чайковский по приглашению

Н.Г. Рубинштейна начал вести преподавательскую работу (по классу теории

и композиции) в Московской консерватории. С 1865 начинаются и постепенно

умножаются публичные исполнения произведений Чайковского. В конце 1877 в

итоге неудачной женитьбы и нервного потрясения Чайковский уехал за границу. С этого момента начинается полоса

скитальчества в его жизни — постоянных переездов из города в город, из страны

в страну и вместе с тем полоса напряженнейшей

творческой деятельности (спешка с окончанием одного произведения перед

началом другого). С 1885 Чайковский принимал участие в работе Московского

отделения Русского музыкального общества (в 1885 он был избран директором

Общества), а с конца 1887, особенно в период заграничных гастролей (первая —

в 1888), занимался и дирижерской деятельностью, имевшей большое значение в

деле пропаганды им собственных произведений. Чайковский как творческая

личность сформировался в последнюю треть 19 века, явившись гениальным

выразителем идеологии русских интеллектуалов, столкнувшихся с ситуацией

коренной ломки общественно-политических процессов в стране. Чайковский

принадлежал к той части дворянской интеллигенции 70—90-х гг. 19 века,

которая, находясь в оппозиции к официальной «охранительной» идеологии, вместе

с тем идеализировала и оплакивала гибнущую дворянскую культуру. В этом

заключался тот противоречивый узел творчески-напряженной идеологической

направленности Чайковского, который обусловил трагический разрыв между

композитором и действительностью, приведший его к пафосу отчаянья и

отчужденности. Во всем многообразном творчестве Чайковского основным стержнем

проходит эта взаимопроникающая противоречивая борьба, отображающая сложный

процесс развития надломленной, неустановившейся идеологии дворянской

интеллигенции, так и не сумевшей найти выход из противоречий своей эпохи. И

чем больше Чайковский старался от нее отстраниться, тем острее и мучительнее

чувствовал он безысходность в своем творческом пути. Отсюда — глубокий

субъективизм Чайковского, отсюда — характерный для него трагический лиризм

(не лишенный вместе с тем стилизаторских тенденций), переходящий в мрачный

пафос напряженно-безысходной борьбы с «Роком» (4-я, 6-я симфонии, «Манфред»,

«Фатум» и др.), сочетаемый с характерным для Чайковского ужасом ощущения

неизбежной «смерти» того общества, в котором он жил (6-я — т. н. «патетическая» симфония —

грандиозный реквием гибнущей дворянской культуры). Характерная для мелодики

Чайковский элегичность, скорбность, — отражение этой скованности и тоски по

безвозвратно ушедшему и им же романтически-идеализированному прошлому;

«...вся жизнь, — писал Чайковский фон Мекк, — есть непрерывное чередование

тяжелой действительности со скоро проходящими сновидениями и грезами о

счастье...». Напряженная напевность и страстность мелодики Чайковского,

бурный драматизм его монументальных симфонических построений, решительное

господство принципа диалектического становления и соответствующего порядка

техники симфонического развития — отличительные черты лучших произведений

Чайковского (4-я, 5-я, 6-я симфонии, «Пиковая дама» и др.). Гипертрофированная нервная чувствительность,

глубокая, почти «надрывная» искренность раскрытия личного мира

«художника-пророка», огромная сила раскрываемых им символических образов,

неровная, порывистая, но всегда почти увлекающая динамика его музыкального

языка, который Чайковский всегда стремился сделать максимально-непосредственным,

а следовательно волнующим и доступным, — все эти черты творческой

деятельности Чайковского естественно нашли живейший отклик в широчайших

кругах русской интеллигенции 80—90-х гг. 19 столетия. Чайковский буквально

становится властителем дум и чаяний мятущейся интеллигенции этой эпохи

политического безвременья. |

|

Чанышев Арсений Николаевич |

ЧАНЫШЕВ Арсений Николаевич (р. 1926) —

специалист по истории философии, публицист, поэт. Доктор филос. наук (1983),

проф. (1991). Отец Ч. — Тихон Николаевич Никитин (впоследствии — Модест,

монах, архиепископ Смоленский и Вяземский, автор ряда книг) был арестован в

1937 и расстрелян в том же году. Ч. окончил филос. факультет МГУ (1952),

аспирантуру по кафедре истории зарубежной философии того же ф-та (1955). С

1955 по настоящее время работает на этой кафедре. В трудах Ч. исследуются

проблемы: «виды мировоззрения», «генезис философии», «философия и предфилософия», «философия, профилософия,

протофилософия и парафилософия»,

«особенности др.-кит., др.-инд., др.-греч.-рим.

философии» и др. В «Трактате о небытии» формулируется

своеобразная «философия небытия», опирающаяся на тезис о первичности и

абсолютности небытия и вторичности и относительности бытия. Бытие не имеет

основания в самом себе. Основание бытия в небытии. Небытие имеет приоритет

перед бытием, потому что небытие не может возникнуть из бытия, тогда как

бытие возникает из небытия как его простое и общее самоотрицание. Небытие

абсолютно, потому что никто не может ограничить его, кроме него самого.

Небытие безгранично во всех отношениях. Небытие наиболее прочно. Потому что нет

ничего прочнее того, чего нет. Бытие вторично, потому что бытие есть небытие

небытия. При этом небытие не превращается в бытие ни целиком, ни частично.

Как небытие небытия бытие непросто и неустойчиво. Следствием непрочности и

неустойчивости бытия является время. Иначе: поскольку бытие существует, не

существуя, и не существует, существуя, бытие есть время. Все, что существует,

существует во времени. Следовательно, все, что есть, возникло и погибнет. При

этом возникновение и гибель неравносильны, поскольку все возникает на время,

а погибает навечно. Следовательно именно гибельность

— главный принцип бытия. Бытие имеет приоритет перед сознанием, потому то

сознание еще менее устойчиво, чем бытие. Основанием сознания является память,

потому что память — самое устойчивое в сознании. Именно благодаря памяти

возникает иллюзия вечности и неизменности бытия. Благодаря памяти гибель

ч.-л. не погибает вместе с его гибелью. Гибель одного, второго, третьего и

т.д. обобщается как гибельность. Осознание гибельности бытия — исток

страдания. Страдание — главный атрибут сознания. Страдание и страх перед

ликом небытия заставляют ум творить иллюзорный мир Абсолютного бытия, или

Бога. Так возникает сознание бытия — в сущности религиозное сознание. Вся

культура и философия как ее часть — различные версии сознания бытия, сознания

Бога (сознание о Боге и сознание Бога совпадают, ибо сознание о Боге и есть

то, что вкладывается в сознание Бога). Но Бог отсутствует. Поэтому возникает

сознание небытия. Это сознание делает бытие прозрачным — и оно видит за ним

небытие. Страх превращается в ужас. Все погибает, если нет мужества небытия.

Мужество небытия — высшее мужество. Мужество небытия есть мужество Человека

небытия. Человек бытия видит небытие только в его частных формах: измена,

ложь, разлука, клевета, болезнь, одиночество, смерть. Человек небытия за

всеми этими бытийными проявлениями небытия видит небытие как таковое.

Мужество Человека бытия — мужество быть несмотря ни на ч т о. Мужество

Человека небытия — мужество быть несмотря на ничто. Философия небытия или,

точнее, антифилософия небытия помогает выживанию.

Для Человека бытия жизнь исходно подобна белому квадрату — и он огорчается

малейшей темной точкой на нем. Для Человека небытия жизнь исходно подобна

черному квадрату — и он радуется малейшей светлой точке на нем. В чем мы

нуждаемся — так в новой культуре небытия. В основе культуры бытия лежит

тезис: «Я есмь». В основе культуры небытия лежит

тезис: «Я не не-есмь». Логически оба тезиса

тождественны, но не онтологически. Существование не дается «на блюдечке».

Непосредственно дано «Я не есмь». Жизнь есть

непрерывная борьба против «Я не есмь». Отсюда «Я не

не-есмь». К особенностям поэзии Ч. следует отнести

чувство нравственной самоуглубленности, традицию филос. критики. Судьбы

современников в поэзии Ч. предопределены историческим прошлым, в частности

сталинским режимом: «Этот мир был проклят мною с детства / За несоответствие

мечте. / Но другого нет — и некуда мне деться. / Здесь Христос, распятый на

кресте. / Мир иной! Тебя я видел мельком. / Ты являлся иногда в мечте... /

Годы шли... Я / Становился мелким — / И Христа распял я на кресте... / Но

теперь, когда меня осталось / Очень мало, верен я мечте. / Жизнь моя от грязи

опросталась — / Я с Христом, распятым на кресте...». Философия Анри Бергсона. М., 1960;

Ионийская философия [в соавт.]. М., 1966;

Протестантизм. М., 1969; Эгейская предфилософия.

М., 1970; Италийская философия. М., 1975; Виды мировоззрения и генезис

философии // Вестник МГУ. Сер. Философия. 1978. № 4; Курс лекций по древней

философии. М., 1981; Аристотель. М., 1981 (2-е изд., 1987); Начало философии.

М., 1982; Трактат о небытии // Вопросы философии. 1990. № 10 (испр. и доп. изд. — «Категории»

// Философский журнал. 1997. № 2); Курс лекций подревней и средневековой

философии. М., 1991; Пифагор (Комедия идей) // Человек. 1991. № 6; 1992.№ 1; Слово о философии // Вопросы классической

филологии. Вып. XI. М., 1996; Философия как

«Филология», как мудрость и как мировоззрение // Вестник МГУ. Сер. Философия.

1995. № 5, 6; 1996. № 6; 1998. № 1; 1999. №1. |

|

Челпанов

Георгий Иванович |

ЧЕЛПАНОВ Георгий Иванович (16(28).04.

1862, Мариуполь — 13.02.1936, Москва) — философ и психолог. В 1887 г. окончил

историко-филологический ф-т Новороссийского ун-та (Одесса). В 1890 г. начал

преподавание философии в Московском ун-те в качестве приват-доцента. В 1892 г.

стал преподавателем философии (в 1897 г. — проф.) Киевского ун-та, где

основал психологический семинарий. По возвращении в Москву создал

психологический семинарий при Московском ун-те, где возглавил кафедру

философии (1907—1923), и Психологический ин-т (1912). Ч. был представителем

"эмпирического" направления в психологии, в основе к-рого, по его мнению, лежит представление о параллелизме

души и тела. "Дуализм, признающий материальный и особенный духовный

принцип, — писал он, — во всяком случае лучше объясняет явление, чем

монизм". Полагая, что наука должна углубляться в природу души и

сознания, Ч. считал материализм учением, непригодным для решения этой

проблемы, поскольку понятия "материя", "атом" и др.

являются умозрительными, а не опытными. Представление о "материи",

по его мнению, имеет символический смысл, т. к. содержит нечто

"устойчивое, неизменное", являющееся носителем свойств

"внешнего раздражителя". Большое значение Ч. придавал гносеологии;

она была для Ч. "главным фактором решения общих задач". Познание,

распространяясь на область материального, духовного и сверхопытного, все же

не беспредельно. Отсюда задача гносеологии — установление его границ и

пределов. Чтобы осуществлять познавательную деятельность, по Ч., необходимо

заранее определить, "что может наш ум познать и от познания чего он

должен отказаться навсегда". Подчеркивая активную, творческую роль

сознания, его способность воздействовать на то, что оно воспринимает, Ч. доказывал

принципиальное несоответствие отображения отображаемому, образа объекту. Он

отрицал не только "наивный реализм" с его верой в существование

внешнего мира, но и "последовательный субъективный идеализм",

приводящий к солипсизму. Будучи по своим философским представлениям

неокантианцем, Ч. считал, что познание невозможно без наличия в сознании

априорных элементов и идей, объединяющих наши ощущения, чувственные

представления в одно целое — опыт. О существовании априорных идей мы узнаем

из внутреннего опыта — из самонаблюдения и рефлексии. То, что есть главное в опыте

— работа мысли, Ч. понимал как ряд логических акций (абстрагирования,

анализа, синтеза и т. п.), т. е. "операций рассудка", определяющих

сущность умственной деятельности. Из внутреннего опыта субъекта, из

самонаблюдения, самоанализа им собственных впечатлений возникают, по Ч.,

априорные понятия пространства, времени, движения, причинности и т. п.

Внешний опыт может дать нам лишь отдельные представления, однако их

пространственное или временное расположение осуществляется сознанием. Отсюда

Ч. сделал вывод: все, что не может быть наблюдаемо как образы внешнего мира,

— протяженность, неделимость, однородность, бесконечность и т. д. — суть

априорные понятия, к-рые составляют основу опыта и

выступают в качестве необходимых предпосылок познания. Неокантианским

представлениям следует Ч. и в учении об истине. В формально-логическом плане

истина "состоит в согласии мысли с предметом". Содержание мысли

обеспечивается не содержанием объективных явлений, а "чувственным

убеждением" в согласованности мысли с объектом. Истинность подкрепляется

тем, что она "сопровождается объективными состояниями сознания, именно

непоколебимым чувством достоверности и уверенности". Наибольшей истинностью,

считал он, отличаются формальная логика и математика, выводящие свои положения

априорным, дедуктивным путем и даюшие нам несомненные,

достоверные знания. По Ч., естественные науки не могут давать истинные

знания, а лишь вероятностные, поскольку они основаны на опытном, т. е.

индуктивном, методе. Кроме достоверных и вероятностных знаний, возможны

знания, постижимые в порядке веры, способной быть существенным элементом

формирования истины. Что касается религиозной веры, то Ч. не отрицал, что она

может входить в мировоззренческую установку, "ибо каждый должен дать

себе отчет в том, что такое душа, что такое бог, каково начало мира, имеет ли

он какую-нибудь цель и т. п." Соч.: Проблема восприятия

пространства в связи с учением об априорности и врожденности. Киев, 1896—1904.

Ч. 1—2; Мозг и душа: Критика материализма и очерк современных учений о душе. Спб., 1900: О современных

философских направлениях. Киев, 1902; Введение в философию. Киев, 1905;

Введение в экспериментальную психологию. М., 1915; Учебник логики. Киев; Одесса,

1906; Психология. Основной курс, читанный в Московском университете в

1908—1909 гг. М., 1909; Объективная психология в России и Америке. М., 1925;

Очерки психологии. М.: Л., 1926; Спинозизм и материализм (Итоги полемики о

марксизме в психологии). М., 1927; Социальная психология или условные

рефлексы? М.; Л., 1928. Лит.: Г. И. Челпанову от

участников его семинариев в Киеве и Москве, 1891—1916: Статьи по философии и

психологии. М., 1916. |

|

Чербери Эдвард |

ЧЕРБЕРИ (Cherbury) Эдвард,

лорд Герберт (род. 3 марта 1583, Эйтон-на-Северне – ум. 20 авг. 1648, Лондон) – англ,

государственный деятель и философ религии, основоположник естественной

религии. В его учении библейская религия целиком и полностью оправдывается

разумом, который есть не что иное, как высший инстинкт, в равной мере

присущий всем людям; она является также основой всякой нравственности.

Главные его произв.: «De veritate»,

1624; «De causis errorum», 1645; «De religione Gentilium», 1645. |

|

Чернов

Виктор Михайлович |

ЧЕРНОВ Виктор Михайлович (19.11

(1.12). 1873, Камышин — 15.04.1952, Нью-Йорк) — политический деятель, мыслитель

и публицист. Один из организаторов и теоретиков партии эсеров, член ее ЦК. В

революционном движении с кон. 1880-х гг. В 1892—1894 гг. учился в Московском

ун-те. В 1894 г. арестован по делу партии "Народное право", сослан

в Тамбовскую губ. В 1899 г. эмигрировал, вместе с М. Р. Гоцем

возглавил заграничную организацию эсеров и газ. "Революционная

Россия". Участник Циммервальдской 1915 г. и Кинтальской конференции 1916 г. В 1917 г. — министр земледелия

Временного правительства. Был председателем Учредительного собрания (5(18)

января 1918). С 1920 г. — в эмиграции. Во время 2-й мировой войны участник

движения Сопротивления во Франции. Позднее жил в США. Ч. являлся

последователем философии и социологии народников, гл. обр. Лаврова и Михайловского.

Осн. его труды по философии были опубликованы в

журн. "Русское богатство" в 1899—1901 гг., позднее вошли в его

книгу "Философские и социологические этюды". В его философских

представлениях сильно влияние эмпириокритицизма. Он отрицал диалектическое

учение о всеобщих законах движения, считая, что только опыт и систематизация

данных этого опыта позволит философии осмыслить мир сообразно наименьшей трате

сил, не привнося в него никаких субъективных элементов. Критерий истинности

идеи, писал он, — ее соответствие объективной действительности; критерий

справедливости идеи — ее соответствие высшим потребностям субъективной

природы человека, но между теорией и практикой объективного и субъективного

отношения к действительности лежит непроходимая пропасть. Истинных представлений

о мире существует столько же, сколько различных типов субъектов,

следовательно, абсолютной истины, независимой от субъективных определений,

нет и быть не может, и люди не знают настоящей действительности. Мерило

научности философии и науки -- в степени обслуживания ими потребностей

человека. Философия отличается от науки не принципиально, а по степени

обобщения понятий. В центре историко-социологической концепции Ч. лежит идея

личности, развитие качеств к-рой является мерилом прогресса. Осн. движущими силами истории не

могут быть силы, создающиеся в самом историческом процессе. Они должны быть

внешними и независимыми от него. Естественная, географическая, климатическая

и почвенная среда — первичное объективное условие исторического развития;

человек — первичное субъективное условие исторического развития. Их взаимодействие

и дает ключ к пониманию экономического, политико-юридического, идейно-психологического

развития той или иной страны и народа. Причем каждая в отдельности из сторон

единого исторического процесса (экономическая, правовая, интеллектуальная) не

может выступать основой его развития. Более того, они могут быть расчленены

лишь мысленно и открываться наблюдению, если смотреть на них "с трех различных

точек зрения". Ч. критиковал марксизм за то, что не мог, по его мнению,

органически сочетать учение об активной роли личности с учением об активной,

все более сознательной и самостоятельной роли масс. В полемике с марксизмом Ч.

обвинял последний в якобинских пережитках и в революционном радикализме,

хотя сама партия эсеров не отказывалась от террора как средства решения

политических и даже социальных задач. В качестве позитивного социального

идеала им выдвигалась идея "аграрной демократии". В заключении

своей кн. "Марксизм и славянство (К вопросу о внешней политике

социализма)" (М.; Пг., 1917) Ч. писал:

"Однобокий индустриальный социализм родит такой же интернационализм, а

через него контрабандно внедряется национальное предубеждение великих наций.

Интернациональная десница — и тянущаяся к националистическому грехопадению

шуйца" (с. 102). В эмиграции он разрабатывал в целом утопичную

концепцию, названную им "конструктивным социализмом". По его

убеждению, революция в России показала (несмотря на политику большевиков),

что социализм перестал быть только теорией, он выступает как практически

прикладной и ему должна быть присуща ориентация на личность и гуманизм,

поскольку социализм — "очеловечивание человечества". Ч. призывал

высоко ценить роль интеллигенции. "Серп" и "молот" должны

третьим революционным собратом иметь "книгу" (Конструктивный

социализм. Прага, 1925. Ч. 1. С. 23). В дальнейшем Ч. писал в основном

мемуары. Соч.: Монистическая точка зрения

в психологии и социологии. М., 1906; Философские и социологические этюды. М.,

1907; Перед бурей: Воспоминания. Нью-Йорк, 1953. Лит.: Нестеров Г. А. Максимализм

и максималисты перед судом Виктора Чернова. Париж, 1910; Тагин

Е. Ответ Виктору Чернову. Спб., 1906; Ярцев Б. Чернов,

эсеры и большевистский режим // Свободная мысль. 1994. № 5. |

|

Чернышёв Борис Степанович |

ЧЕРНЫШЁВ Борис Степанович (1896—1944) —

рус. советский историк философии. Род. в Москве в семье врача. Окончил

историко-филологический факультет Московского ун-та (1920). Вел

преподавательскую деятельность по философии в различных вузах. С 1934 работал

на филос. факультете МИФЛИ, где в 1940 возглавил кафедру истории философии,

оставаясь на этом посту и в МГУ им. М.В. Ломоносова (куда в 1941 влился

МИФЛИ) до конца жизни. В 1943—1944 Ч. был деканом филос. факультета. В

профессорской деятельности Ч., большого эрудита в различных направлениях

истории философии и текстах философов, отличали внимательность и задушевность

по отношению к ученикам, аспирантам и студентам. Одно из направлений его

интересов — антич. философия. Монография Ч. «Софисты»

выделялась оригинальностью и четкостью анализа и изложения, лишенного налета социологизаторства и вульгаризаторства, которые были

присущи большинству др. филос. трудов того времени. Др. направление филос.

интересов Ч. — нем. классический идеализм 18—19 вв., в особенности философия

Г.В.Ф. Гегеля. Поскольку она считалась в те годы главным филос. источником

марксизма, ее доскональное изучение занимало первостепенное место в учебных

планах — студенческих и аспирантских — филос. факультетов. Ч. с большим

педагогическим и комментаторским искусством читал лекции и вел семинары по

«Логике» и др. произведениям великого идеалиста. Он и написал в основном

главу о Гегеле в т. 3 «Истории философии» (в т. 1 ему принадлежат главы по антич. философии). При осуждении третьего тома высшим

партийным органом в 1944 Ч. (наряду с Б.Э. Быховским и В.Ф. Асмусом) был

назван одним из виновников академически-беспартийного освещения нем.

философии 18—19 вв. Значительное место в деятельности Ч. занимали также

переводы филос. текстов и произведений с древних языков и с нем. Софисты. М., 1929; О

логике Гегеля. М., 1941. |

|

Чернышевский

Николай Гаврилович |

Своим утопическим и

нигилистическим тенденциозным романом «Что делать?», написанным во время заключения

в Петропавловской крепости, оказал большое влияние на современников. Теория

искусства, изложенная в диссертации Чернышевского «Об эстетических отношениях

искусства к действительности», заключает в себе зачатки

нравственно-философского учения, которое он позже развил в философской работе

«Антропологический принцип в философии» (1860), где он заявляет себя

последователем Фейербаха и Бюхнера, страстным защитником естественных

наук и их метода в применении к изучению явлений нравственной и общественной

жизни человека. Увлекшись Оуэном и Фурье, Чернышевский перерабатывал и

дополнял теории своих учителей, не разделяя их веры в возможность быстрого

проведения крупных социальных реформ. Напротив, вслед за Дж. Ст. Миллем он

говорит, что нельзя ждать скорой замены современного порядка порядком,

основанным на ином принципе; но как-бы далека ни была такая замена, он всегда

и всюду выставлял ее как руководящую цель. Перевел «Основания политической

экономии» Дж. Ст. Милля (1860) и написал к ним комментарии. Его взгляды формировались под

воздействием идей французских материалистов XVIII в., воззрений Гегеля,

Сен-Симона, Фурье, Фейербаха. С ранних пор он стал проявлять свое критическое

отношение к существующим порядкам, выступая за свержение монархии. Эта

революционная деятельность привела Чернышевского к аресту и ссылке на каторгу

в 1862 г. Основные произведения

Чернышевского по философии следующие: «Эстетическое отношение искусства к

действительности» (1855), «Очерки гоголевского периода русской литературы»

(1855-1856), «Критика философских предубеждений против общинного владения»

(1858), «Антропологический принцип в философии» (1860), «Характер

человеческого знания» (1855). Всю существующую

действительность Чернышевский называет природой, которая независима от сознания.

Он полагал, что на природу следует смотреть так, как «велят смотреть химия,

физиология и другие естественные науки. В природе нечего искать идей, в ней

есть разнородная материя с разнородными качествами; они сталкиваются -

начинается жизнь природы» (Поли. собр. соч. В 15 т. Т. II. С. 154). «Понятия

о движении, о материи сами собою исчезают из нашего мышления, когда из него

исчезли понятия о пространстве и времени» [Там же. Т. X. С. 729]. Основной источник знания для

Чернышевского - опыт, ощущения. «Ощущение по самой натуре своей непременно

предполагает существование двух элементов мысли, связанных в одну мысль:

во-первых, туг есть внешний предмет, производящий ощущения; во-вторых,

существо, чувствующее, что в нем происходит ощущение; чувствуя свое ощущение,

оно чувствует известное свое состояние, а когда чувствуется состояние

какого-нибудь предмета, то, разумеется, чувствуется и самый предмет» [Там же.

Т. VII. С. 280]. На определенной стадии

формирования жизни ощущение перерастает в сознание. Чувственное и

рациональное познания, вместе взятые, дают, согласно Чернышевскому, верное

представление о мире. Чернышевский считал, что практика должна решить вопрос

об истинности теоретических положений. «"Практика", - писал он, -

этот непреложный пробный камень всякой теории, должна быть руководительницею

нашею и здесь» [Там же. Т. II. С. 102]. Чернышевский высоко ценил

диалектический метод Гегеля и в своих произведениях по-своему формулировал

диалектические положения. Жизнь для него характеризовалась «поляризацией,

раздвоением сил, и это раздвоение выступает источником движения и развития». Телам присуще внутреннее

движение, которое порождает их саморазвитие. Диалектика Гегеля представляет

для Чернышевского свод правил, посредством которых осуществляется полное и

всестороннее исследование и составляет живое понятие обо всех действительных

качествах предмета. Социологическое учение

Чернышевского основывается на антропологическом принципе. Он писал, что

«основанием всему, что мы говорим о какой-нибудь специальной отрасли жизни,

действительно должны служить общие понятия о натуре человека, находящихся в

ней побуждениях к деятельности и ее потребностях» [Там же. Т. К. С. 829]. Чернышевский исходит из того,

что индивид - первичная реальность, которая обладает всеми свойствами

человеческого, а общество выступает совокупностью множества людей, которые

взаимодействуют между собой. Чернышевский сознательно проводит принцип

антропологизма в своих теориях, считая, что этот принцип дает возможность

соединить требования теории с требованиями человеческой природы, с интересами

человека вообще без всяких различий. То, что человек принадлежит к области

природы, определяет и сущность человека, сущность его побуждений к действиям.

Особенностью человеческой природы является стремление к удовольствию.

Поэтому, согласно Чернышевскому, человек руководствуется своей собственной

выгодой и эта установка порождает волю к действию: «человек поступает так,

как приятнее ему поступать, руководится расчетом, велящим отказываться от

меньшей выгоды или меньшего удовольствия для получения большей выгоды,

большего удовольствия» [Там же. Т. VII. С. 285]. С антропологических позиций

Чернышевский подходит и к истолкованию исторического процесса, полагая, что

принцип интереса и расчета лежит в основе движущих сил всех действий людей.

Широко известны слова Чернышевского, что «исторический путь не тротуар

Невского проспекта, он идет целиком через поля, то пыльные, то грязные, то

через болота, то через дебри» [Т. VII. С. 923]. Большое значение придавал

Чернышевский материальным условиям существования быта человека, которые, по

его словам, играют «едва ли не первую роль в жизни», составляя «коренную

причину почти всех явлений и в других, высших сферах жизни» [Т. III. С. 357].

Хотя Чернышевский связывает

прогресс общества с развитием науки, он все же считает, что эгоизм,

тщеславие, корыстные интересы, догмы в значительно большей степени влияют на

ход исторического процесса, чем разум и добрая воля. В истории, по его

мнению, до сих пор действовали слепые стихийные силы. Проницательность Чернышевского

позволяла ему трезво оценивать итоги исторического процесса и его сложность,

когда результаты действий людей оказываются совершенно противоположными

ожидаемым, а «грошовый результат достигается не иначе, как растратой

миллионов», в чем Чернышевский видел парадокс исторического развития

общества. Чернышевский стремился создать

концепцию морали, основанную на принципах разумного эгоизма. Он полагал, что

разнообразные мотивы человеческих действий заставляют человека поступать

согласно узкому эгоизму, но чтобы остаться

цивилизованным существом, человек должен понимать, что его естественное

стремление к счастью может осуществиться лишь в том случае, если он будет

выступать против всего, что мешает общечеловеческому счастью. Поэтому

разумный человек, руководствуясь принципами разумного эгоизма, способен на

самопожертвование. Этические воззрения

Чернышевского выражены в романе «Что делать?» Герой романа Лопухов, совершая

жертвы ради других, говорит: «Не такой я человек, чтобы приносить жертвы. Да

их и не бывает, никто их не приносит, это фальшивое понятие: жертва сапоги

всмятку. Как приятнее, так и поступаешь». Большое место в трудах

Чернышевского занимает разработка эстетических воззрений. По его мнению,

«прекрасное есть сама жизнь», «реальная красота» выше «формальной красоты

искусства». В эстетике Чернышевский также стоял на позициях антропологизма:

для человека прекрасным становится именно то, «что служит намеком на

прекрасное в человеке и его жизни» [Т. II. С. 13]. Искусство не может превзойти

реальную действительность, искусство - это лишь

копия подлинника - реальности. Работы Чернышевского имели резко

критическую окраску, а потому И.С. Тургенев называл движение, связанное с

Чернышевским, нигилизмом. В беседе с ним он выразился так: «Вы, Николай

Гаврилович, просто змея, а Добролюбов - очковая». |

|

Чёрч Алонзо |

ЧЁРЧ (Church) Алонзо (род. 14 июня

1903, Вашингтон) – амер. логик и математик. В математической логике развил

гипотезы об отделении понятия функции от понятия множества, о вычислимых

функциях (т. н. тезис Чёрча), много сделал для

развития комбинаторной логики, логической семантики и модальной логики. В

рус. пер. издано соч. Чёрча «Введение в

математическую логику», т. 1, 1960. |

|

Чижевский

Александр Леонидович |

ЧИЖЕВСКИЙ Александр Леонидович

(1897-1964) – рус. учёный‑космист, основатель

гелиобиологии. Ч. окончил гимназию и два курса Калужского частного реального

училища, в 1915 г. поступил сразу в два института: археологический, в к‑ром

углублённо изучал гуманит. науки и в 1917 г.

защитил магистерскую дисс. «Русская поэзия ХVIII

века», и в коммерческий, где изучал точные науки. В декабре 1917 г. на

ист. – филол. ф‑те Моск. ун‑та Ч.

защитил магистерскую дисс. «Эволюция физико‑матем. наук в древнем мире», а в следующем году – докт. дисс. «Исследование

периодичности всемирно‑исторического процесса». Одна её часть была

издана в Калуге в 1924 г. под названием «Физические факторы историч. процесса». После защиты дисс.

Ч. преподавал в Моск. ун‑те курс физ. методов

в археологии, работал консультантом в биофиз. ин‑те,

с 1925 по 1931 гг. Ч. − старший науч. сотрудник лаборатории

зоопсихологии, где он открыл биол. действие униполярных аэрономов.

Автор знаменитой «люстры Чижевского». Участник 1-й

мировой войны. Во время Гражданской войны преподавал на Калужских курсах

подготовки командного состава РККА. Но самым оригинальным, заветным

направлением работ учёного стала теория гелиотараксии.

Её осн. закон он сформулировал в 1922 г.:

«состояние предрасположения к поведению человеч.

масс есть функция энергетической деятельности Солнца». Этой теорией он

доказывал, что жизнь на планете Земля чутко отзывается на периодические

возмущения, приходящие извне, в основном от Солнца. Ч. не умалял и не

игнорировал экон. и полит. факторы в соц.

процессах, его интересовали космические факторы и их влияние на поведение

масс и на течение всемирно‑историч. процесса.

«Новая сфера человеч. знания» состояла в том, что

течение всех жизненных процессов, идущих в биосфере, находится в связи с

периодической деятельностью Солнца, зависит от кол‑ва и кач‑ва притекающей к Земле космической, в частности

солнечной, энергии («Z‑лучей», как их назвал Ч.). Бомбардировка Земли

солнечными агентами переводит потенциальную нервную энергию целых групп людей

в кинетическую, неудержимо и бурно требующую разрядки в движении и действии.

В отсутствии объединяющей идеи, единой цели, куда может устремиться общая

нервная возбудимость, а то и взвинченность, возрастают индивидуальные и

групповые аномалии поведения − хулиганство, преступность. Когда же

такая идея есть и в котёл общей озабоченности и недовольства попадает искра Z‑излучения,

энергия его начинает бурлить и переливаться через край. Возрастает

«социальная раздражимость» масс, что ускоряет или замедляет темп истории,

ритмы жизни социума. Чел‑к не должен покоряться этому процессу, считал

учёный. Он должен вторгаться в природу вещей, корректируя её. Напр., чел‑к

не может жить без воздуха. След‑но, воздух, к‑рым мы дышим,

должен способствовать нашей жизнестойкости и долголетию. Ч. предложил идею ионификации воздуха, полагая, что «электричество»,

содержащееся в воздухе, способствует благополучному существованию не только

больных, но и здоровых людей. Сегодня успехом пользуется ионизирующая «лампа

Чижевского». В мае 1939 г. Ч. избирают одним из президентов I

Международного конгресса по биофизике и биокосмике,

тогда же его выдвинули на соискание Нобелевской премии. На конгресс учёного

не пустили. По этому поводу конгресс принял спец. меморандум, в к‑ром

было записано: «Гениальные по новизне идеи, по широте охвата, по смелости

синтеза и глубине анализа труды поставили профессора Чижевского во главе

биофизиков мира и сделали его истинным гражданином мира, ибо труды его –

достояние человечества». С этого момента судьба Ч. была предрешена. В начале

1942 г. он был арестован и осужден на 15 лет тюрем. заключения. Но даже

в этих условиях учёный продолжал работать над проблемами «электричества

жизни». Вернувшись в 1957 г. в Москву, Ч. организовал лабораторию

по аэроионификации, но вненаучные «интриги» коллег

прервали в 1962 г. эти исследования. Ч. обессмертил своё имя открытием

влияния солнечной активности на динамику историч.

процесса, предложив новое филос. понимание всемирной истории. Наблюдения Ч.

над воздействием Солнца на жизнь Земли привели учёного к формулировке нек‑рых закономерностей. 1. Данные соц. психологии

показывают, что идеи в массах могут жить годами, но прорываются, внедряются в

жизнь внезапно. История учит, что массовые движения возникают сразу и охватывают

в несколько дней большие территории. Ч. полагал, что для возникновения

массового историч. движения, помимо полит. –

экон. раздражителя, необходим общий единовременный толчок, общее возбуждение

инстинктивных реакций. Именно такие воздействия могут вызывать известные

изменения в физ. – хим. состояниях окружающей среды в форме минимального

повышения возбудимости всего нервно‑психического аппарата в целом, в

форме расторможения инстинктивных реакций. Этот вывод Ч. сформулировал в виде

закона: состояние предрасположения к поведению человеч.

масс есть функция деятельности Солнца. 2. Если появляется объединяющий фактор

− идея, к‑рая индивидуальные поступки направляет в одну сторону,

то создаётся единообразное поведение масс индивидов. И это происходит тем

скорее, резче, чем сильнее действует космический агент. Этому выводу Ч. также

придал форму закона: резкие подъемы солнцедеятельности

превращают потенциальную энергию в энергию кинетическую (энергию нервно‑психического

разряда и движения). В обоих случаях Солнце представляется космическим

генератором нервно‑психической возбудимости. Момент превращения одного

вида энергии в другой, в результате чего на больших территориях возникает

возбуждение больших масс населения, учёный назвал гелиотараксией,

или солнечным возмущением. Учёному удалось, используя огромный историч. материал (он составил синхронические таблицы от

5 до 20 вв.), установить циклы взаимодействия Космоса и историч. процессов на Земле. Эти ритмы в жизни народов,

даже не связанных пространством, носят всеобщий характер. Каждый цикл

равняется 11 годам и имеет свои внутренние ритмы. Количеств. анализ фактов

дал возможность Ч. выдвинуты три основных положения: 1) на разл. материках Земли, у разл.

народов, независимо от того, существуют ли между ними к. – л. отношения,

общее кол‑во массовых движений, имеющих историч.

значение, одновременно увеличивается или уменьшается, образуя всемирный цикл историч. событий; 2) в столетие этот цикл повторяется 9

раз; 3) каждый всемирно‑историч. цикл равен в

среднем 11,1 годам. Всемирно‑историч. цикл

делится на 4 части: 1. Эпоха минимума (3 года и 5 % массовых движений).

2. Эпоха нарастания максимума (2 года и 20 % массовых движений). 3.

Эпоха максимума (3 года и 60 % массовых движений). 4. Эпоха падения

максимума (3 года и 15 % массовых движений). Конечно, всё это идеальные

характеристики, но к ним, по мнению Ч., приближается реальный соц. – историч. процесс. Академик В.М. Бехтерев полагал, что

нельзя считать простым совпадением следующий факт: годы сильной пятнообразовательной деятельности Солнца – 1830, 1848,

1860, 1870, 1905, 1917 – были отмечены на Земле не только магнитными бурями,

но и массовыми обществ. движениями. |

|

Чжоу Дуньи |

ЧЖОУ ДУНЬИ (род. 1017, Индао, провинция Хунань – ум. 14 июля 1073, Лушань) – кит. философ, стоявший у истоков

неоконфуцианства. Развивал со ссылкой на «Йцзин»

натурфилософию. Считал, что пять элементов – вода, дерево, огонь, земля,

металл – вызывают в результате соединения их двумя «ци»

(«силами») вечный круговорот вещей, их возникновение и уничтожение. |

|

Чжу Си |

ЧЖУ СИ (род. 19 окт. ИЗО, Юци,

провинция Фуцзянь – ум. 24 апр. 1200, Каотин,

Фуцзянь) – кит. философ, глава неоконфуцианства, самый влиятельный и

известный мыслитель времен Сунской династии. Философию Чжоу Дуньи он сделал течением, господствовавшим в кит.

философии в течение столетий. Согласно Чжу Си, мир

возникает и существует в результате взаимодействия активного духа и пассивной

материи (см. Ян и Инь), – здесь прежде всего становится явным различие между

добром и злом и разнообразие существования и его форм. |

|

Чжуан-Цзы |

ЧЖУАН-ЦЗЫ, Чжуан

Чжоу (род. ок. 369 – ум. 286 до Р. X.) – кит. философ, ученик Лао-цэы,

учение которого излагал в поэтической форме. У Лао-цзы

он заимствовал учение о дао, дополнив его положением о том, что достичь дао

можно только путем непосредственных переживаний, а не теоретических и

спекулятивных рассуждений. Дао обнаруживает себя в ритме всей Вселенной.

Человек должен стойко и мужественно, опираясь на свою свободу, переносить

страдания, а также обуздывать страсти. Его идеал – «истинный человек», т.е.

такой, который, следуя дао, деятелен и независим. |

|

Чирнхаузен Эренфрид

Вальтер |

ЧИРНХАУЗЕН (Tschirnhaus) Эренфрид Вальтер

(род. 10 апр. 1651, Кизлингсвальд, близ Гёрлица – ум.

11 окт. 1708, Дрезден) – нем. философ и химик (одним из первых открыл секрет

белого фарфора); мыслитель, близкий по образу и характеру мышления к Лейбницу,

с которым был знаком лично, но сумевший сохранить при этом свою духовную

независимость; находился также под сильным влиянием Спинозы. Осн. его произв. «Heilkunde

der Geister oder allgemeine Vorschriften fьr die

Kunst der Forschung» (1687) представляет собой научно-методический

трактат, в котором в качестве основы любого научного метода выдвигается точное

наблюдение, а в качестве основы выражения мыслей – понятные для всех

формулировки. |

|

Чичерин

Борис Николаевич |

ЧИЧЕРИН Борис Николаевич (род.

26 мая 1828, Тамбов – ум. 3 февр. 1904, с. Караул Тамбовской губ.) – рус.

философ права, правовед, публицист; выдающийся гегельянец; выступал против

позитивизма и мистицизма, безуспешно боролся против просветительского

радикализма своей эпохи. Окончил

юридический факультет Московского ун-та, в 1861—1868 возглавлял кафедру права

в Московском ун-те, по политическим мотивам ушел в отставку. В 1882—1883

занимал должность Московского городского головы, но вынужден был уйти в

отставку из-за несоответствия своих либеральных воззрений внутриполитическому

курсу Александра III. После отставки Ч. целиком посвятил себя филос. и научным

занятиям. Пересматривал ряд положений гегелевской диалектики

(замена триады «тетрадой»). Ставил религию выше философии. Осн. произв.: «Наука и религия" (1879); «Мистицизм в

науке (1880); «Положительная философия и единство науки» (1892); «Основы

логики и метафизики (1894); «Философия права» (1898 -1900); « Вопросы

философии» (1904). Ч. —

последователь философии Г.В.Ф. Гегеля. Мировое бытие развивается, по Ч., в

соответствии с диалектическим законом: из первоначального единства выделяются

противоположности, затем они сводятся к высшему единству. Основными

противоположностями являются материальный мир и мир мыслящих субъектов. Эти

противоположности сочетаются в духе, который на нижней ступени бытия

выступает как целесообразно действующая сила, а на высшей ступени — как мир

субъектов. Субъекты, осуществляя идеальные цели в материальном мире,

примиряют противоположности. Процессом диалектического развития мирового

бытия управляет абсолютный дух, приводящий мировое бытие к идеальному

совершенству. Для Ч. разум — верховное определяющее начало и закон всякого

бытия. Метафизику Ч.

излагает в духе Гегеля, «исправляя» его лишь в одном пункте: гегелевская

триада заменяется тетрадой. Движущей силой истории человечества является, по

Ч., развитие идей. Ч. — один из

основоположников государственной школы в рус. историографии. Практически все

исторически значимые процессы и явления в России он связывает с деятельностью

гос-ва. Вместе с тем он подчеркивает, что в России гос-во подчинило себе

личность, что обусловливает слабость представительного начала, закрепощение

сословий, отсутствие политической свободы. Ч. разрабатывал

программу либеральных реформ для России, его политическим идеалом была конституционная

монархия. Положительная

философия и единство науки. М., 1892; Основы логики и метафизики. М., 1894; О народном представительстве. М., 1899; Вопросы

политики. М., 1903; Вопросы философии. М., 1904. Зорькин

В.Д. Чичерин. М., 1984; Приленский В.И. Опыт

исследования мировоззрения ранних русских либералов. М., 1995. Ч. 1. |

|

Чулков

Георгий Иванович |

ЧУЛКОВ Георгий Иванович

(20.01(102). 1879, Москва — 1.01.1939, Москва) — писатель, критик,

литературовед. Учился на медицинском ф-те Московского ун-та. За участие в

студенческом движении в 1902 г. был сослан в Сибирь. После возвращения из

ссылки работал в журн. "Новый путь" (1904), "Вопросы

жизни" (1905). После революции 1905 г. опубликовал кн. "О

мистическом анархизме" (1906), вызвавшую активную полемику в печати.

Издавал альманахи "Факелы" (1906—1908), "Белые ночи"

(1907). В нач. 1-й мировой войны вернулся из-за границы; в 1916 г. находился

на фронте в качестве врача. В 1920— 1930-е гг. продолжал писать: исторические

книги, воспоминания, исследования о жизни и творчестве Тютчева, Достоевского.

Заведовал секцией Ф. М. Достоевского в ГАХН (20-е гг.), затем получал пенсию

от Союза писателей. Ч. вошел в историю социальной философии своей теорией

"мистического анархизма". Анархизм привлек его как путь

освобождения личности от власти над ним государственных и социальных норм. В

результате соединения его с душевным иррациональным опытом и получается, по

Ч., "мистический анархизм" как "путь последнего

освобождения" через "последнее утверждение личности" в

абсолютном начале бытия. Анархические и мистические идеи автор показывает на

примерах Достоевского и В. С. Соловьева, подчеркивая в первом случае

неприятие мира, лежащего во зле, а во втором — стремление к Богу, к

гармоническому слиянию с Абсолютным. Считая, что религиозную веру должен

заменить мистический опыт, Ч. усматривает истоки мистической личности в

соборной общественности как едином организме. Мистическое "я" проявляет

себя через свободу и борьбу, утверждая Мировую Красоту посредством неприятия

мира. Используя идеи "мистического анархизма" как своеобразной

разновидности символизма, Ч. пытался оправдывать активное участие в

политической жизни, призывал к революционному изменению мира. Впоследствии он

относился к указанным идеям критически, считая их недодуманными до конца

("Годы странствий"). Соч.: О

мистическом анархизме. Спб., 1906; Анархические

идеи в драмах Ибсена. Спб., 1907; Соч.: В 6 т. Спб., [1909—1912]; Годы странствий: Из

книги воспоминаний. М., 1930; Летопись жизни и творчества Ф. И. Тютчева. М.;

Л., 1933; Как работал Достоевский. М., 1939. Лит.: Аврелий [Брюсов В. Я.].

Мистические анархисты // Весы. 1906. № 8; Антон Крайний [Гиппиус 3. Н.]. Иван

Александрович — неудачник // Там же; Сологуб Ф. О недописанной книге // Перевал.

1906. № 1. |

email:

KarimovI@rambler.ru

Адрес: Россия, 450071, г.Уфа,

почтовый ящик 21