Главная

Персоналии

Э

|

Эббингаус Герман |

ЭББИНГАУС (Ebbinghaus) Герман (род. 24 янв. 1850,

Бармен – ум. 26 февр. 1909, Галле) – нем. психолог; с 1905 – профессор; в

основном работал в области психологии внимания; представитель

«психофизического параллелизма» с некоторыми элементами материализма. Осн. произв.: «AbriЯ der Psychologie», 1908 (рус.

пер. «Очерк психологии», 1911). |

|

Эббингаус Юлиус |

ЭББИНГАУС (Ebbinghaus) Юлиус (род. 9 нояб. 1885, Берлин – ум. ?) нем.

философ; с 1930 – профессор в Марбурге, исследователь Канта. Большая часть

его работ посвящена философии права, социологии, философии государства.

Согласно его учению, единственной целью государства является осуществление

права. Осн. гражданские права, появляющиеся как

результат жизни общества, уже содержат в себе социальный долг государства –

предотвратить пролетаризацию граждан. Осн. произв.: «Relativer und

absoluter Idealismus», 1910; «Ьber die Fortschritte der

Metaphysik», 1931; «Zu Deutschlands Schicksalswende», 1946; «Kant und das 20. Jahrhundert», 1954. |

|

Эвбулид из Милета |

ЭВБУЛИД ИЗ МИЛЕТА – древнегреч. философ 4 в. до P. X.,

принадлежал к мегарской школе, известен благодаря изобретению

нескольких софизмов (напр., т. н. «Лжеца»); |

|

Эвгемер |

ЭВГЕМЕР – древнегреч.

философ 4-3 вв. до Р. X., из школы

киренаиков; был известен своим учением (которое позднее вошло в историю

религии как «эвгемеризм») о том, что боги –

могущественные, выдающиеся люди глубокой древности, которых народ

впоследствии идеализировал. |

|

Эвдем с Родоса |

ЭВДЕМ С РОДОСА – древнегреч. философ, перипатетик; наряду с Теофрастом был

одним из значительнейших учеников Аристотеля и занимался вопросами этики.

Одно из произв. Аристотеля называется «Эвдемова

этика». |

|

Эгидий Римский |

ЭГИДИЙ РИМСКИЙ (род. ок. 1243/47, Рим – ум. 22 дек. 1316, Авиньон) –

философ-схоласт и теолог; с 1295 – архиепископ в Бурже. В своем учении, в

1287 объявленом доктриной августианцев

(настоятелем ордена которых он был в 1292), Эгидий

Римский исходит из положений Августина и Фомы Аквинского. В трактате «De ecclesiastica sive de sumi pontificis potestate» находит

односторонним развитие учения Фомы Аквинского о власти папы. |

|

Эдвардс Джонатан |

ЭДВАРДС

(Edwards) Джонатан (род. 5 окт. 1703, Саут-Виндзор, Коннектикут – ум. 22 марта 1758, Принстон,

Нью-Джерси) – амер. философ и богослов; представитель идеалистической

философии, сходной с берклианством; видел истину только в познании духа. В

возрасте 13-ти лет поступил в Йельский университет, который закончил в 1720.

После окончания университета Э. нес служение пастора в американских колониях,

что дало ему возможность написать несколько трудов, где он систематизирует и

объясняет учение пуританского богословия о зависимости человека и природы от

Бога (см.: Бог, Теология, Протестантизм). Бескомпромиссность убеждений Э.

привела к тому, что в 1750 он был лишен церковной кафедры в Нортхамптоне и вынужден был заняться миссионерским

служением индейским племенам в окрестностях Стокбриджа,

штат Массачусетс. В 1757 Э. был назначен президентом Принстонского колледжа,

но умер через несколько недель после назначения, не перенеся прививку от

оспы. В своих философских трудах Э., отталкиваясь от абсурдности предположения

об абсолютном небытии, доказывает необходимость существования вечного бытия,

являющегося бесконечным, вездесущим и обязательно нетвердым. Этим бытием, по

Э., может быть только Бог. С точки зрения Э., сознание и бытие тождественны

друг другу, поскольку предположение о вечном бытии, не отраженном в каком-либо

сознании, абсурдно. Он соглашается с мнением английских сенсуалистов (см.

Сенсуализм) 17 в. о том, что вторичные качества, такие как цвет и вкус, не

существуют в объективной реальности, они представлены лишь в разуме. Э. утверждает,

что первичные качества обладают той же природой: твердость -

это сопротивление, форма - это прекращение сопротивления, а движение -

это передача сопротивления от одной точки пространства к другой. Таким

образом, сопротивление - это ничто иное, как проявление

силы Бога; оно существует в Божьем разуме, а значит мир по своей природе идеален

и существует в разуме Бога посредством свободного акта творения, а также в нашем

разуме - в виде идей, непрерывно сообщаемых нам Богом. По мнению Э.,

физические законы не могут сами по себе объяснить физическую реальность,

которая является результатом постоянного выбора Бога. Такой подход, однако,

не мешал Э. соглашаться с большей частью Ньютоновского представления о мире.

Он утверждал, что выяснить причину вещей в натуралистической философии можно,

только если определить меру действия Бога в них, что неизбежно должно

привести к заключению, что мир - это творение чувств.

"Истинная сущность всех вещей, - писал он в своих заметках под названием

"Разум", - это точная и непоколебимая идея

в Божьем разуме, соединенная с его непоколебимой волей, идея, которая

постепенно сообщается нашему разуму посредством твердо установленных и строго

определенных законов и средств". С точки зрения Э., поскольку мир

полностью зависит от Бога, продолжающего пересотворять

его, значит, и наша воля находится в полной зависимости от причин,

предопределенных Богом. Последователи Якоба Арминия

времен Э. верили, что выбор индивида произволен и зависит только от индивида;

таким образом, волевой акт определяется наиболее сильными мотивами индивида.

Такое представление нарушало принцип вселенской причинности, который Э.

позаимствовал у Ньютона. Утверждение о том, что при совершении свободного

поступка воля полностью зависит от свободного выбора, обязательно подразумевает

бесконечный регресс: данный свободный выбор должен зависеть от предыдущего

свободного выбора, который, в свою очередь, зависит от предшествовавшего и

т.д. до бесконечности. Решение проблемы видится Э. в полном отказе от каких

бы то ни было рассуждений о свободной воле. С его точки зрения свобода

является характеристикой не воли, а личности: свободная личность - это такая личность, которой не создаются препятствия в

осуществлении ее желаний. Благодаря этому Э, утверждает, что с одной стороны,

выбор полностью предопределен Богом, потому что он ответственен за

обстоятельства, при которых осуществление желаний субъекта происходит

беспрепятственно, а с другой стороны, субъект, делающий выбор, свободен, если

не создается препятствий для осуществления его решения. Таким образом Э.

примиряет свободу не только с учением кальвинизма, но и с ньютоновским

представлением о мире, которое видит природу полностью детерминированной.

Центральной мыслью в богословской системе Э. является следующая: каждый человек

- грешен и по природе никогда не захочет прославить Бога, пока Бог сам не

изменит его характер, или, по словам самого Э., не даст новое "чувство сердца".

Возрождение, действие Бога, есть основание для покаяния, обращения и всех

последующих действий человека. Все человечество было представлено в

грехопадении Адама, вследствие чего оно испытывает на себе последствия

грехопадения. Таким образом Э. пытается совместить ответственность индивида

за свои греховные поступки с полной властью падшей природы над его личностью.

Э. утверждает, что нравственные суждения основаны на чувстве, а не на разуме:

благодаря чувству прекрасного человек способен увидеть красоту сердца, или добродетельный

мотив, в добродетельном поступке. Существуют два вида красоты. Благорасположенность

или любовь существа в общем, которая является единственной истинной, духовной

и божественной красотой, воспринимаемой человеком благодаря чувству, которое

Бог пробуждает в некоторых людях, избранных им к небу. Другой вид красоты

заключается в гармоничности, пропорциональности, целостности разнообразия.

Эта красота второстепенная, естественная, низшая красота, она воспринимается

естественными чувствами. Хотя все то, что одно из чувств красоты считает

красивым, другое чувство также считает красивым, но истинная добродетельность

заключается в поступках, совершенных в соответствии с первым чувством

красоты. Только человек, чьи внутренние стремления коренным образом изменены

Богом, способен поступать без эгоизма, который присущ даже самым справедливым

и альтруистичным поступкам "неизмененных" людей. Здесь Э. соединяет

свое религиозное мировоззрение с нерелигиозной мыслью, примиряет этику

святости со светскими этическими установками. Большинство философских и

богословских изысканий Э. тесно переплетаются с этической тематикой. Он высказывается

против новой философии морали эпохи Просвещения. Многие философы этого

времени - Ф.Хатчесон (1694-1747) и А.Шефтсбери (1671-1713) и др. отстаивали точку зрения, согласно

которой человек обладает естественной способностью, или чувством, которая при

надлежащем развитии может привести к истинно добродетельной жизни. В ответ на

это широко распространенное мнение, которое по сути своей явилось следствием

улучшения отношения к человеческой природе, Э. заявлял, что истинная добродетель

невозможна вне Бога и откровения о нем. В работе "Природа истинной

добродетели", изданной посмертно (1765), он доказывает, что истинная моральность

проистекает только из возрождающей милости Бога. Свои этические рассуждения

он основывает на идее обусловленности поведения индивида помощью благодати.

Его задача - показать, чем богословская концепция об обновлении сердца при

духовном возрождении, разработанная Августином и пуританскими теологами,

отличается от естественного сентиментализма Шефтсбери

и Хатчесона, и защитить пуританское представление о

благочестии, согласно которому истинная добродетельность невозможна без

действия Бога на сердце человека. Морально-этическая концепция Э. состоит в

следующем. Он заявляет, что философские изыскания в области этики современных

ему философов не обладают высокой ценностью. Люди по природе, благодаря общей

благодати Бога, распространяющейся на всех, обладают способностью поступать

нравственно в строго определенном смысле. Естественная сознательность в

некоторой степени регулирует поведение, чувства симметрии и красоты, дает понимание

природы человеческой нравственности, добродетельное и почтительное отношение

к родителям помогает стабилизировать ситуацию в обществе - естественное чувство

нравственности дает знание о необходимости морали в мире. Э. настаивает, что

общественно полезные качества естественной добродетельности не могут заменить

истинной добродетельности, основанием для которой является возрождающая

благодать Бога. Иными словами, все существующее добро всегда и везде зависит

от Бога. Э. пытается показать, что сущность добродетели, которая

предполагается современными ему философами, это ничто иное как простое благоразумие

и даже эгоизм. При этом он старается подчеркнуть первостепенную роль

благодати, таким образом надеясь доказать, что благость Бога является

единственным источником истинной добродетели. Э. внес серьезный вклад в

развитие американской философии, синтезировав религиозную и светскую философские

мысли и доказав возможность их сосуществования. Соч.:

"Свобода воли" (1754), "Религиозные чувства" (1746),

"Первородный грех" (1758) и др. Произв. Эдуардса изданы в:

«Works», 10 vol., 1829-1830. |

|

Эддингтон

Артур Стэнли |

ЭДДИНГТОН (Eddington) Артур Стэнли (род. 28 дек.

1882, Кендал – ум. 22 нояб.

1944, Кембридж) – англ, астроном; с 1914 был

директором астрономической обсерватории в Кембридже, одним из ведущих англ, ученых-теоретиков. Он написал, в частности,

следующие работы: «Space, time and gravitation», 1920 (рус. пер. «Пространство, время и тяготение», 1923); «The mathematical theory of relativity», 1922 (рус. пер. «Теория

относительности», 1934); «The nature of the

physical world», 1928. |

|

Эйкен Рудольф |

ЭЙКЕН (Eucken) Рудольф (род. 5 янв. 1846, Аурих, Восточная Фрисландия – ум. 15 сент. 1926, Йена) – нем. философ,

профессор (с 1874). Проповедовал новый идеализм, идеалистический активизм,

состоящий в «существенной согласованности общего творчества и жизни»,

призывал к нравственно-духовной деятельности, которая преодолеет вырождение

современной цивилизации с ее «обезличившейся культурой» и снова возродит

подлинную духовную жизнь. Идея Бога «означает для нас не что иное, как

абсолютную духовную жизнь, которая возвышалась бы над всей ограниченностью

людей и эмпирического мира, духовную жизнь, достигающую полного у-себя-бытия

и в то же время охвата всей действительности» («Der Wahrheitsgehalt der Religion», 1901). Свой

метод мышления Эйкен характеризовал как «ноологический». Осн. произв.: «Die Einheit des Geisteslebens in BewuЯtsein

und Tat der Menschheit», 1888»; «Die Lebensanschauungen

der groЯen Denker», 1890; «Der Kampf um einen geistigen Lebensinhalt», 1896; «Kцnnen wir noch Christen

sein?», 1911; «Sinn und Wert des

Lebens», 1908; «Mensch und Welt», 1918; «Lebenserinnerungen», 1920. |

|

Эйнштейн

Альберт |

Работы Эйнштейна имеют огромное

значение для современной физики, в первую очередь для атомной физики. Не

менее важны они также для теории естественных наук и для современной

метафизики. Помимо прочих работ, Эйнштейн написал: «Die Evolution der Physik» (совместно с

Л. Инфельдом) (рус. пер. «Эволюция физики», 1948); «Aus meinen spдteren Jahren» (статьи,

письма, выступления), 1952. |

|

Эйслер Рудольф |

ЭЙСЛЕР (Eisler) Рудольф (род. 7 янв. 1873, Вена – ум. 14 дек. 1926,

там же) австр. философ; последователь Канта и В. Вундта, представитель спиритуалистического

дуализма. Особую известность Эйслер приобрел

благодаря своим словарям: «Wцrterbuch

der philosophischen Begriffe und Ausdrьcke», 3 Bde., 1899; «Handwцrterbuch

der Philosophie», 1913; «Philosophenlexikon», 1912; «Kantlexikon», 1930. |

|

Эко Умберто |

ЭКО (Есо)

Умберто (р. в 1932) - итальянский семиотик, философ, специалист по

средневековой эстетике, писатель и литературный критик. Генеральный секретарь

Международной Ассоциации по семиотическим исследованиям, профессор семиотики

Болонского университета. Основные философские сочинения: "Трактат по

общей семиотике" (1975), "Проблема эстетического у Св. Фомы" (1956),

"Семиотика и философия языка" (1984), "Путешествия в гиперреальности" (1987), "Пределы Интерпретации"

(1990), "Поиск совершенного языка" (1995) и др. Исходные позиции

методологии Э. вызревали вне знакового подхода к анализу культуры и лишь

впоследствии были переведены на язык семиотики. В докторской диссертации

(1956), посвященной эстетике Фомы Аквинского, Э. трактовал средневековую

эстетику как философию космического порядка и усматривал в ней истоки западно-европейского рационализма, его упорядочивающее, иерархизирующее начало. Главным направлением развития

западной мысли Э. считает переход от моделей рационального порядка, выраженного

наиболее ясно в "Сумме теологии" Фомы Аквинского, к ощущению хаоса

и кризиса, которое преобладает в современном опыте мира. К такому выводу Э.

пришел, анализируя модернистскую поэтику Дж. Джойса и эстетику авангарда в целом,

в которых разрушается классический образ мира, но "не на вещах, а в и на

языке". Даже учитывая динамичную природу западной культуры, ее желание интерпретировать

и апробировать оригинальные гипотезы, Э. не сомневается в том, что культура

находится в состоянии кризиса: "порядок слов больше не соответствует

порядку вещей", система коммуникаций, имеющаяся в нашем распоряжении,

чужда исторической ситуации, кризис репрезентации очевиден. В 1960-е, апологизируя авангард, исследуя роль и значение mass media в современном обществе,

Э. видит выход в изобретении новых формальных структур, которые могут

отразить ситуацию и стать ее новой моделью. Э. предлагает условную лабораторную

модель "открытого произведения" - "трансцендентальную

схему", фиксирующую двусмысленность нашего бытия в мире. Понятие

"открытое произведение" прочно вошло в современное

литературоведение, оно предвосхитило идею множественности в искусстве,

постструктуралистский интерес к читателю, тексту, интерпретации. Поскольку

способ, которым структурированы художественные формы, отражает способ,

которым наука и современная культура воспринимают реальность, постольку

модель "открытого произведения" должна отражать смену парадигмы,

утверждать ранее не существовавший код; так как информация прямо пропорциональна

энтропии, а установление жесткого кода, единственного порядка ограничивает получение

информации, то Беспорядок даже полезен (тем более, что таковым он выступает

по отношению к исходной организации, а по отношению к параметрам нового

дискурса - как порядок). Открытое произведение элиминирует возможность

однозначного декодирования, открывает текст множественности интерпретаций,

меняет акценты во взаимоотношениях текстуальных стратегий - автора и

читателя. В конце 1960-х Э. существенно пересматривает свои взгляды: крах

авангардистского проекта, знакомство со структурализмом и теорией Пирса

обусловили его переход к семиотической проблематике. Фундаментальная методологическая

установка Э. на смещенную, уклончивую природу нашего знания о реальности, признание

методологического, а не онтологического характера теории и гипотетической

сущности структур, в отличие от общей структуралистской установки ("подлинная

структура неизменно отсутствует"), определяют своеобразие его семиотики

и характерной для него терминологии. Идея бесконечной интерпретации

трансформируется в идею неограниченного семиозиса

как основы существования культуры, интерпретативный

цикл означает возрастание энциклопедии (потенциальный резервуар информации и

регулятивная семиотическая гипотеза). Энтропии, согласно Э., удается избежать

по той причине, что язык - это организация, лишенная

возможности порядка, однако допускающая: смену кодов (тем более, что коды

рождаются на основе договора, утверждаются и канонизируются данным социумом),

выдвижение новых гипотез и их включение в систему культурных установлений. Отношения

"означаемое - означающее" (структура знака по Соссюру)

представляются Э. не зависимыми от референта. Семиотика Э. интересуется лишь

замкнутым пространством культуры, в котором господствует Символическое (по

Э., "знаки - единственные ориентиры в этом мире"), порождающее

смыслы и оперирующее ими без обращения непосредственно к физической реальности.

Проблема разграничения семиотики и философии языка трактуется Э. как

соотношение частной и общей семиотики. Специальная семиотика - это "грамматика" отдельной знаковой системы, а

общая семиотика изучает целостность человеческой означивающей

деятельности. Если семиотические интересы Э. располагаются между семиотикой

знака (Пирс) и семиотикой языка (Соссюр), то его философские взгляды связаны

прежде всего с постструктуралистской и постмодернистской версиями культуры.

Э. создает семиотический вариант деконструкции, которому присущи представления

о равноправном существовании Хаоса и Порядка ("эстетика Хаосмоса"), идеал нестабильности, нежесткости, плюрализма. Э. солидаризируется с постструктуралистами в вопросе о предназначении

семиологии: ее объект - язык, над которым уже работает власть. Семиотика

должна обнажить механизм "сделанности"

культуры, явиться инструментом демистификации и

деидеологизации, эксплицировать правила "кодового переключения" в

культуре. Э. интересует принципиальная возможность единого (но не

унифицированного) семиотического подхода ко всем феноменам сигнификации и/или

коммуникации, возможность выявления логики культуры посредством различных означивающих практик, которые могут быть частью общей

семиотики культуры. |

|

Экхарт Иоганн |

ЭКХАРТ (Eckhart) Иоганн, Майстер Экхарт (род. ок. 1260, Хохгейм, близ Готы – ум. осень 1327, Кёльн) – нем.

философ-мистик, доминиканец; основатель

традиции нем.филос. мистики и нем. филос. языка; в 1303 –

1311 – провинциальный приор ордена в Саксонии, с 1311 – профессор в Париже, с

1313 – в Страсбурге и с 1320 учитель чтения в Кёльне. По настоянию

францисканцев 28 тезисов Экхарта были осуждены

после его смерти папской буллой. Экхарт опирался на

учение Фомы Аквинского, Дионисия Ареопагита и Иоанна Скота Эриугены. Схоласт по складу мышления, он по своему

мистическому мироощущению тесно связан с предшествовавшими ему нем.

мистиками. Вера, с его точки зрения, должна преобразовывать

сверхъестественное знание в знание логическое. Высшей силой души является

разум, который Экхарт называет искрой, крепостью

души, synteresis (греч. – сохранение, т.е. сохранение естественного

стремления к добру, несмотря на грехопадение). Благороднейшая деятельность

души есть познание, материал для которого доставляют чувства; из этого

материала «общее чувство» образует восприятия; на основе восприятий разум

создает понятия. Разум, через который мы «воспринимаем» Божью волю, память и

волю, Экхарт соотносит с Сыном, Святым Духом и

Отцом (Троицей). Деятельность разума есть деяние Божие внутри нас. Душа стоит

между Богом и сотворенной сущностью (телесной природой). Бог есть чистое

бытие, первоединство. Сущность Бога состоит из

идей. Смысл жизни – в познании Бога и возвращении к Богу; эту возможность

дают добродетельная жизнь, аскетизм (отрешенность от всего телесного) и

прежде всего добрые дела на благо ближних; пассивного созерцания

недостаточно. Через милосердие Божие может быть достигнуто мистическое

единение с Богом (см. Unio mystica). Осн. произв. – «Schriften und Predigten», 1919 (рус.

пер. «Проповеди и рассуждения», 1912). В Боге, по Э., различаются два принципа:

Бог в самом себе, сущность Бога, или Божество (die Gottheit), и Бог (der Gott) как природа, его проявленная сущность, т.е.

Божество, получившее образ. Божество выступает по отношению к Богу как

природе в качестве первоосновы и бесконечного источника. Будучи первоосновой

для мира, Бог в себе есть безопасность. Бог существует в трех лицах: Отец —

мысль Бога, в которой выявилась Его природа; Сын — мысль Бога о самом себе,

порожденная Его же природой; Святой Дух — осознание Отцом и Сыном единства их

воли. Раскрытие Бога в трех ипостасях — вечный процесс, а не единократное событие; творение (природа) ниже Творца

(Божества) и не в состоянии полностью выразить его сущность. В учении о душе

Э. также отступает от традиций схоластики 13 в., развивая идеи, близкие

учению Дитриха Фрейбергского (о «сокровенной части

ума») и христианскому неоплатонизму «Ареопагитик» (различение положительного

и отрицательного путей богопознания). На пути к

Богу душа обычного человека проходит три этапа, освобождаясь сначала от

образов рассудка, порожденных чувствами, затем от образов разума и, наконец,

милостью Божией сливается с божественной сущностью. Но есть и путь для

избранных. По Э., в глубинах человеческой души таится единосущная Богу нстварная «искорка». Обычному человеку она служит

путеводной звездой, направляя его волю к самосовершенствованию, избранному же

открывает прямой путь к глубинам Божества, и тайна его свершения — в

освобождении от образов. Человек может постичь божественную сущность, если

научится находить в себе нетварное, а значит,

необразное бытие, проходя божественное творение мира как бы в обратном

порядке, т.е. сводя образное раскрытие Бога к его незримому источнику.

Отрешаясь от своего Я, соединяясь с божественным «ничто», человеческая душа

свободно служит Божьей воле и становится орудием вечного порождения Божеством

самого себя. Идеи Э. развивали И. Таулер, Г. Сузо, Николай Кузанский, идеологи Реформации, включая

раннего М. Лютера. Эти идеи оказали влияния на йенский

романтизм, нем. классическую философию (Ф.В.И. Шеллинг, Г.В.Ф. Гегель),

«философию жизни» (А. Шопенгауэр, Ф. Ницше), реальную феноменологию (поздний

М. Шелер), экзистенциализм (М. Хайдеггер). Die deutschten und lateinischen Werke. Stuttgart, 1936—1948, врус. пер.: Духовные проповеди и рассуждения. М., 1991. |

|

Элиаде Мирча |

ЭЛИАДЕ Мирча

(1907—1986) — рум. историк религий и философ,

исследователь религиозного символизма, ритуалов, магии и оккультизма,

шаманизма, древней техники экстаза, мифов, архаического сознания и способа

мышления. Окончил в 1928 Бухарестский ун-т, получив степень доктора

философии. Продолжил учебу в Калькутте, где изучал санскрит и инд. философию.

Эмигрировав из Румынии в 1945, до 1956 жил и работал в Париже, а затем в США,

возглавлял кафедру сравнительного религиоведения в Чикагском ун-те, издавал жур. «История религий». В собственно филос. наследии Э.

наибольший интерес вызвала его оригинальная концепция архаического сознания и

способа мышления (см.: Мышление архаическое), а также его взгляды на

философию истории. Ему впервые удалось выявить ряд когнитивных характеристик

архаического менталитета как мышления преимущественно образного —

оперирование архетипами, образцами и категориями, сведение индивидуального к

образцовому, наличие полярностей и совпадений противоположностей, циклическое

восприятие времени и т.д. Архетип, в понимании Э., — это не структура

коллективного бессознательного (К. Юнг), а скорее прототип, прообраз, «план»,

выступающий в качестве образца для имитации и наделенный глубоким сакральным

смыслом. Именно поэтому в архаическом сознании и мышлении, подчеркивал Э.,

предметы внешнего мира, как и человеческие действия, не обладают своим

собственным, самостоятельным смыслом и ценностью. Смысл и ценность для людей

они обретают только в качестве инородной сверхъестественной силы, выделяющей

их из окружающей среды. Эта сила как бы пребывает в природном объекте — в его

материальной субстанции либо в его форме, причем она может транслироваться объектам

путем и е р а ф а н и и, т.е. непосредственного

явления сверхъестественной силы, или опосредованно, с помощью ритуала.

Камень, напр., может оказаться сакральным в силу местопребывания в нем души

предков или как место явления сверхъестественного, либо, наконец, благодаря

своей форме, свидетельствующей о том, что он — часть символа, знаменующего

некий мифический акт, и т.д. Согласно Э., архаическое сознание и мышление

постепенно формируют всеохватывающую «онтологию» смыслов, универсальную

модель понимания, где окружающий нас мир, в котором ощущается присутствие и

труд человека, имеет внеземные архетипы, понимаемые либо как «план», как

«форма», либо как обыкновенный двойник, но существующий на более высоком,

космическом уровне. В силу смысловой «первичности» архетипов в структуре

архаического сознания и мышления реальным здесь оказывается преимущественно

сакральное, которое может быть достигнуто лишь путем подражания или

«сопричастия». Отсюда понятно стремление человека архаической ментальности

стать архетипической, «образцовой» личностью, лишенной к.-л. индивидуальных

черт. Э. считал, что этап архаического

сознания и способа мышления, уровень архетипов и повторений впервые был

превзойден иудеохристианством, которое ввело в

религиозный опыт новую категорию — веру. Правда, он отмечал, что еще в

средневековой Европе крестьяне продолжали жить в циклическом времени, тогда

как их более образованные современники уже взяли на себя бремя историзма. По

его мнению, даже в 20 в. значительная часть населения Европы, не говоря уже о

др. континентах, все еще существует в традиционной внеисторической

перспективе. Христианская вера провозгласила, что не только для Бога, но и

для человека все возможно, что человек свободен от природных законов и может

влиять на онтологический статус Вселенной. Только такая свобода, по мнению

Э., способна защитить современного человека от «ужаса» истории. Ведь в его

распоряжении — в отличие от человека архаических и традиционных культур — нет

мифов, обрядов и правил поведения. Поэтому для современного человека

существование Бога гораздо более необходимо. Отсутствие веры ведет к

отчаянию, вызванному присутствием человека в историческом мире и

окончательной утратой им рая архетипов и повторений. Характерное для адептов

ряда историцистских концепций (марксизм,

экзистенциализм и др.) превознесение исторического человека дает лишь

иллюзорную свободу. В лучшем случае, считал Э. (имея в виду тоталитарные

общества), приходится выбирать между двумя возможностями: воспротивиться

истории, которую делает ничтожное меньшинство, или укрыться в недочеловеческом существовании, или в бегстве. Филос. взгляды Э. подвергались серьезной

критике со стороны представителей различных филос. направлений

(структурализм, экзистенциализм, марксизм и др.). Однако интерес к его

творчеству начиная с 1970-х гг. неуклонно возрастает. Космос и история. М., 1987; Muthes, reves et mysteres. Paris, 1967. |

|

Элий

Александрийский |

ЭЛИЙ (Ελιάς) Александрийский (2-я пол. 6 в. н. э.),

комментатор Аристотеля, один из последних известных представителей Александрийской

школы неоплатонизма. Э., как и Давид, предположительно, был учеником Олимпиодора

(на основании стилистического сходства их комментариев и буквальных текстуальных

совпадений в ряде мест, см. Westerink 1990, р.

337-338) и, судя по имени, христианином. Пример Э. показывает, что в кон. 6

в. античную философию в Александрии преподавали профессора-христиане (в

Афинах после 529 н. э. преподавание философии было прекращено). Никаких

биографических данных о нем не сохранилось, ни Фотий (9 в.) в «Библиотеке»,

ни лексикон Суда (10 в.) не упоминают философа с таким именем. Философский

курс, который Э. читал в Александрии, был ограничен логикой Аристотеля.

Сохранились его комментарий к «Введению» Порфирия, к «Категориям» и «Первой

Аналитике I» Аристотеля, а также ряд схолиев к «Об

истолковании» (CAG IV. 5, p. xxvi-xxviii). По-видимому,

у Э. был некий комментарий к сочинению Галена «О школах» (ср. Elias. In Isag. 6, 7—9). О комментариях Э. к текстам

Платона сведений нет. Экзегезу Э. отличают характерные для школьных неоплатонических

комментариев позднего периода черты (см. Аристотеля комментаторы). Комментарий

к «Введению» Э. начинается традиционным для неоплатонических комментариев

(ср. Аммоний, сын Гермия) общим «Введением в философию»

(Προλεγόμενα της φιλοσοφίας). Пролегомены Э. состоят из 12 лекций (πράξας), в которых он 1) определяет предмет и

цель философского знания (с обсуждением всех известных из истории философии

определений), 2) объясняет, что предстоит изучать его слушателям и 3) призывает

их к усердным занятиям философией. Этот вводный курс с элементами протрептика свидетельствует о стремлении Э. сразу же

погрузить своих слушателей в мир классической учености; текст изобилует

цитатами и разнообразными отсылками к авторитетным именам: чаще всего цитируются

Платон и Гомер, а также Аристотель, Плотин, Прокл, Марин, Гиерокл,

Пифагор, Архилох, Феогнид,

Геродот, Каллимах, Демосфен, Софокл, Еврипид, Менандр,

Гален, стоики. Э. принимает и в своем рассуждении неоднократно возвращается к

популярному в платонизме тезису о философии как «уподоблении богу» (Plat. Theaet. 176 ab). Комментарий на «Категории» издан

согласно рукописному титулу как запись курса Давида (άπο φωνής Δαβίδ), в начале комментария имеется общее

введение в философию Аристотеля с двумя схемами из 8 основных («больший

список») и 7 дополнительных («меньший список») вопросов (см. Аристотеля

комментаторы). Говоря о качествах, которыми должен обладать комментатор (In Cat. 122, 25-123, 11), - 7-й основной вопрос, - Э. подчеркивает

независимость и объективность комментатора, который должен быть одновременно и

комментатором, разъясняющим неясные места, и самостоятельным мыслителем, способным

судить, что в тексте истинно, а что ложно. Комментатор «не должен быть аристотеликом, когда комментирует Аристотеля, и говорить,

что нет ему равных в философии, а когда комментирует Платона - быть

платоником и говорить, что нет философа равного Платону». Не надо совершать

насилия над текстом, не надо во всем оправдывать древних, но следует помнить,

что из двух «дорогих друзей», древнего автора и истины, «истина - дороже». Только

у Э. можно найти ремарку, что традиционные схемы вопросов, известные из комментариев

Аммония, впервые были разработаны его учителем Проклом (107, 24-26). Очень

краткий комментарий Э. к «Первой Аналитике» впервые был опубликован Вестеринком (Westerink 1961) по

тексту манускрипта 13/14 в. Согласно заголовку манускрипта, его автором

является Элий, который был чиновником Византийской империи - префектом,

возможно, до того, как стал преподавать философию. В «Новеллах» Юстиниана

упомянут префект Элий (Novel. CLIII, от 12 Dec. 541 н. э.; cf. Westerink 1961), которого, по мнению Вестеринка, и следует отождествить с автором

комментариев. По мнению другого исследователя (Wildberg 1990), тексты, ныне приписываемые Э.,

долгое время имели хождение как анонимные. Возможно, их автор, носящий

монашеское христианское имя, не был христианином; в его комментариях нет

ссылок на Библию, даже когда идет речь об истине, которую нужно предпочесть

ошибочным суждениям древнего автора, однако много ссылок на языческих философов

и мало совместимые с христианством идеи (о подражании философа солнцу, о вечности

мира). Не исключено, что комментарии могли быть надписаны христианским именем

Э. его средневековыми переписчиками. Соч.: Eliae in Porphyrii isagogen et Aristotelis categorias commentaria. Ed. A. Busse. В.,

1900 (CAG 18. 1), p. 1-104; Westerink L. G. Pseudo-Elias,

Lectures on Porphyry's Isagoge. Amst, 1967; Eliae Prolegomena philosophiae,

- Ibid., p. 1-34; Commentarius in Aristotelis Analytica priora. Ed. L. G. Westerink, - Westerink 1961, p.

134-139; в рус. пер.: Элиас. Комментарий к «Первой Аналитике» Аристотеля. Пер. Ю. А. Шичалина, - Время, истина, субстанция: от античной рациональности

к средневековой. М., 1991, с. 68-76. Лит.: Westerink L

G. Elias on the Prior Analytics, - Mnemosyne 14, 1961, p. 126-139 (repr.: Idem. Texts and Studies in Neoplatonism and Byzantine

Literature. Amst., 1980, p. 59-72); Idem. Elias und

Plotin, - ByzZeit 57, 1964,

p. 26-32 (repr.: Idem. Texts and Studies... p.

93-99); Blumenthal H. J. Pseudo-Elias and the Isagoge commentaries again, - RhM 124, 1981, S. 188-192; Wilson N. G. Scholars of

Byzantium. L., 1983; Westerink L. G. The

Alexandrian commentators and the introductions to their commentaries, - Sorabji R. (ed.). Aristotle transformed. L., 1990, p.

325-348 (особ.

336-339); Wildberg С. Three Neoplatonic Introductions to

Philosophy: Ammonius, David and Elias, - Hermathena 149, 1990, p. 33-51; Goulet R. Elias, - DPhA III, 2000, p. 57-66. |

|

Эллюль Жак |

ЭЛЛЮЛЬ (Ellul) Жак (род. 6

янв. 1912, Бордо) – франц. философ, социолог и юрист, участник движения Сопротивления во время Второй мировой войны, активный

участник экуменистического движения. Как представитель философии техники, Э. известен своими антитехнологическими взглядами, которые представлены в

его основных работах. Окончил ун-ты Бордо и Парижа. С 1947 преподавал социальную

историю в ун-те Бордо, читал лекции в ун-тах Монплиера

(1937—1938) и Страсбурга (1938—1940). С 1944 по 1974 был помощником мэра Бордо. Осн. произв.: «Le fondement theologique du droit», 1946; «La

technique ou Penjeu du siecle», 1954;

«Propagandas», 1962; «L'illusion

politique», 1965; «Autopsie de la revolution», 1969; «De la revolution aux

revoltes», 1972; «L'apocalypse», 1975; «L'empire

du non-sens:

l'art et la societe technicienne», 1980. Э. считал, что социальный прогресс

представляет собой неумолимое порабощение человека технологией и поглощение

личности массовым потребительским, все более регламентированным обществом;

ради материальных благ, приносимых наукой и техникой, люди жертвуют индивидуальной

свободой и духовными ценностями. При этом развитие техники сопровождается

вытеснением гуманистических целей техническими средствами достижения

эфемерного господства человека над природой. В конечном счете технические

средства в возрастающей мере становятся самоцелью безличного

«технологического общества», в котором люди низводятся до роли придатка к

машине. Определяя технику как совокупность методов, рационально обработанных

и эффективных в любой области человеческой деятельности, Э. связывает технику

со всеобщей рационализацией мира и выдвигает требование контроля над

техническим развитием. Техника способна превращать средства в цель,

стандартизировать человеческое поведение и, как следствие, делает человека

объектом «калькуляций и манипуляций». В своей работе «La Technique

ou, L'enjen du siecle» (1954) Э. пишет о

вызове, который бросает феномен техники человечеству. Смысл этого вызова

состоит в систематическом сопротивлении тому, чтобы человека интерпретировали

с заведомой целью включить в систему нетехнических принципов и форм

общественной мысли или подчинить этим последним. Феномен техники сам

объясняет др. формы деятельности как свои собственные и тем пытается

преобразовать их по своим меркам и включить их в себя. Превращаясь в

самостоятельную, целостную среду обитания, преобразуя восприятие мира,

техника, по мнению Э., вторгается даже в область искусства: «Искусство

по-настоящему укоренено в этой новой среде, которая со своей стороны вполне

реальна и требовательна. И совершившегося перехода от старой, традиционной

среды к этой технической среде достаточно для объяснения всех особенностей

современного искусства. Все творчество сосредоточивается в области техники, и

миллионы технических средств выступают свидетельством этого творческого

размаха, намного более поразительного, чем все то, что смог произвести

художник. Художник уже не может оставаться творцом перед реальностью этого

колоссального продуцирования вещей, материалов, товаров, потребностей,

символов, выбрасываемых ежедневно техническим производством. Теперешнее

искусство — отражение технической реальности. Проблему влияния техники на

жизнь человека Э. исследует также в работе «Другая революция» (1969): «Мы

живем в техническом и рационалистическом мире... Природа уже не есть наше

живописное окружение. По сути дела, среда, мало-помалу создающаяся вокруг

нас, есть прежде всего вселенная Машины. Техника сама становится средой в

прямом смысле этого слова. Техника окружает нас как сплошной кокон без

просветов, делающий природу совершенно бесполезной, покорной, вторичной,

малозначительной. Что имеет значение — так это техника. Природа оказалась

демонтированной науками и техникой: техника составила целостную среду

обитания, внутри которой человек живет, чувствует, мыслит, приобретает опыт.

Все глубокие впечатления, получаемые им, происходят от техники. Революционные движения называет исторической

аномалией, негативной реакцией масс на социально-экономический и

научно-технический прогресс. Революция как стихийный бунт в конечном счете

приводит к результатам, прямо противоположным ожидаемым, разрушает демократию

и прокладывает прямой путь тоталитарным режимам. Единственную альтернативу

порабощению людей «технологическим обществом» и их отчуждению видит в

развитии индивидуальной, трансцендентной свободы воли, совпадающей с

религиозным обновлением человечества. Новая технократическая волна на Западе.

М., 1987; Le Fondement

theologique du droit. Bordo, 1946; Prapagandes. Bordo, 1962; L'illusion politique. Paris,

1964. |

|

Эмерсон Ралф Уолдо |

ЭМЕРСОН (Emerson) Ралф Уолдо (род.

25 мая 1803, Бостон – ум. 27 апр. 1882, Конкорд, близ Бостона) – амер.

философ; был дружен с Карлейлем, познакомил

Северную Америку с нем. идеализмом. Сам он называл себя «бесконечным

искателем без прошлого», отклонял в принципе догматизм философских школ и

систем и боролся против материализма и прагматизма. В его философии можно

различить три осн. момента: 1) дух есть единственно

реальное, он является носителем божественного; имманентные мысли о

божественном существуют как в природе, так и в душе; 2) центральное

метафизическое значение души как первоисточника ценностей и истин; философия

есть возникающий в самой человеческой душе взгляд на строение мира; 3)

одушевление всей природы или понимание ее как духовного абсолюта: природа есть

все и все есть природа, также и душа; дух есть сверхдуша.

Эмерсоновский идеал личности есть сама себя

формирующая, идеалистически-активная личность; чем сильнее личность человека,

тем в большей степени он является «репрезентативным» – намек на (абсолютную)

истину. Особенным успехом пользовалась его работа «Essays on representative men» (1849). Осн. философские

произв.: «Nature», 1836; «Essays», 1841 – 1844; «Complete works», 14 vol., 1890. |

|

Эмин Федор Александрович |

ЭМИН Федор Александрович

(Магомет-Али Эмин) (1735— 16(27).04.1770,

Петербург) — писатель, философ, публицист. Нек-рые исследователи

предполагают, что он происходил из какого-то южнославянского рода. Известно,

что до появления в России он в течение 8 лет путешествовал по разным странам.

В 1761 г., перейдя в православие, стал преподавателем в Сухопутном кадетском

корпусе, служил переводчиком в Коллегии иностранных дел. Перу Э. принадлежит

много романов, басен. В 1769 г. он начал выпускать сатирический журн. "Адская

смесь", на страницах к-рого изобличались

общественные пороки в форме переписки двух бесов. Философские идеи Э. большей

частью облекал в художественную форму. Так, роман "Приключения Фемистокла" представляет собой описание философских

споров отца и сына по вопросам не только общественной жизни, но и теории познания,

этики, богословия. В философском романе "Непостоянная фортуна"

рассматриваются проблемы образования, главным условием к-рого

автор считал "добродетельное воспитание", потому что "ни к

чему одна наука, если в человеке добродетели нет". Большой популярностью

у современников пользовались "Нравоучительные басни" Э., в к-рых формулировались конкретные нравственные идеи.

Человека, считал он, следует оценивать по его внутренним достоинствам:

"Не поверхность, а внутренняя добродетель достойна похвалы". Особенно

высоко ставил Э. такое качество, как умение жалеть: "Кто над другим

сожаления не имеет, тот и сам его во время крайней нужды не сыщет; злому

добро делать опасно". Философию Э. понимает как мудрость, а не ученость.

Мудрость состоит в том, "чтоб разуметь вещественности точно, если оныя разуму человеческому природа постичь дозволит, чтоб

добродетелью быть управляему и чтоб уделять своего знания

и другим, для простирания общественной пользы". Знание бесполезное,

мертвое он называл пустой ученостью. Фактически здесь Э. сформулировал свое

понимание просветительства. Он усматривал его в том, чтобы путем философского

осмысления правил высоконравственной жизни и сатирического описания

социальных пороков смягчить социальную несправедливость, поднять

нравственность современников, в частности помочь им понять, что нужно уважать

человеческое достоинство и в представителях низших сословий. Соч.: Путь к спасению, или

Благочестивые размышления о покаянии и о непрестанном приуготовлении

себя к смерти. М., 1856; Приключения Фемистокла и

разные политические, гражданские, философские и военные его с сыном своим

разговоры: постоянная жизнь и жестокость фортуны его гонящей. 2-е изд. М.,

1781. |

|

Эмпедокл

из Акраганта |

ЭМПЕДОКЛ из Акраганта

(род. 487/82, Акрагант – ум. 424/23 до Р. X., Пелопоннес) – древнегреч.

философ и врач. Приписывал себе власть над магическими силами; врач, жрец и

чудотворец. Деятельность его протекала в г. Акраганте

в Сицилии. Эмпедокл был почитаем своими учениками как Бог. Об Эмпедокле ходили легенды как

о чудотворце необычайной силы, который смог воскресить женщину, находившуюся

до этого целый месяц без дыхания. Он обладал всевозможными талантами и

достоинствами. Владел искусством красноречия и даже основал школу ораторского

искусства в Сицилии. Смерть его также окутана легендами. Рассказывают, что он

бросился в жерло вулкана Этна, чтобы его чтили как Бога. Ему принадлежит поэма «О

природе», из которой сохранились 340 стихов, а также религиозная поэма

«Очищения» (дошло около 100 стихов). Говорят, что Аристотель называл

его изобретателем риторики. В соответствии с мистикой орфизма Эмпедокл учил,

что нет возникновения и исчезновения в собственном смысле, а есть лишь

смешение и разделение, соединение и разъединение неизменных элементов, которые

не возникают и не исчезают. Этих элементов он насчитывал четыре: огонь,

воздух, вода, земля. Из первоначального состояния абсолютного смешения, в

котором не существует отдельных вещей, постепенно развивается состояние

абсолютного разделения элементов, из последнего – снова состояние смешения, и

так до бесконечности. Что касается живых существ, то в первую очередь из

земли проросли растения, потом возникли животные, причем вначале это были

головы без шей и туловища, руки без плеч, глаза без лица; эти существа-части

соединялись между собой, но сохранялись и размножались лишь жизнеспособные

творения (мысль о том, что выживает наиболее приспособленный). Таким же путем

произошел человек, который познает лишь то, что наиболее близко и подобно

ему, ибо подобное всегда познается подобным. Эмпедокл отвергает мысль о

рождении и смерти вещей. Последние образуются посредством смешения и

соединения стихий в определенных пропорциях. Так, кость состоит из двух

частей воды, двух частей земли и четырех частей огня. Источником движения в природе

служат не сами «корни», так как они неизменны, а две противоположные силы -

Любовь и Вражда. Эти две силы обладают вполне определенными физическими

качествами. Так, «липкая Любовь» имеет все свойства влаги, а «губительная

Вражда» - свойства огня. Таким образом, весь мир представляет собой процесс

смешения и разделения смешанного. Если начинает господствовать Любовь, то

образуется Сфайрос - шар, при котором Вражда

находится на периферии. Когда Вражда проникает в Сфайрос,

то происходит движение стихий и они оказываются разделенными. Затем

начинается обратный процесс, который заканчивается воссозданием Сфайроса однородной неподвижной массы, имеющей шаровидную

форму. Таким образом, концепция

Эмпедокла сводится к следующей схеме. В мире существует единство и множество,

но не одновременно, как у Гераклита, а последовательно. В природе происходит

циклический процесс, в котором сначала господствует Любовь, соединяющая все

элементы - «корни всех вещей», а затем господствует Вражда, разъединяющая эти

элементы. Когда господствует Любовь, тогда в мире воцаряется единство,

качественное своеобразие отдельных элементов пропадает. Когда же господствует

Вражда, появляется своеобразие материальных элементов, появляется множество.

Господство Любви и господство Вражды разделяются переходными периодами.

Мировой процесс и состоит из этих повторяющихся циклов. В ходе этих изменений

сами элементы не возникают и не уничтожаются, они вечны. В философии Эмпедокла содержится

много новых идей, но не все они в то время, когда жил Эмпедокл, могли иметь

эмпирическое подтверждение. Так, он писал, что свету требуется определенное

время для своего распространения. Даже Аристотель в IV в. до н.э. считал это

мнение ошибочным. Также замечательной была идея Эмпедокла о выживаемости тех

биологических видов, которые отличались целесообразностью. В этом можно

заметить уже зачатки, хотя и наивные, подхода к теории естественного отбора.

Эмпедоклу принадлежит и ряд замечательных мыслей в области медицины. Так, он

полагал, что невозможно овладеть врачеванием, если не знать, не исследовать

тело человека. В своем учении о познании

Эмпедокл выдвигает глубокую мысль о том, что процесс чувственного восприятия

зависит от строения телесных органов. Он полагает, что подобное постигается

подобным, поэтому органы чувств приспосабливаются к ощущаемому, если же

строение органа чувств такое, что не может приспособиться к воспринимаемому,

то этот предмет не воспринимается. Органы чувств имеют своеобразные поры,

через которые проникают «истечения» от воспринимаемого объекта. Если поры

узкие, то «истечения» не могут проникнуть и восприятия не происходит. Теория ощущений Эмпедокла

оказала большое влияние на последующую древнегреческую мысль - Платона,

Аристотеля, атомистов. |

|

Энгельмейер Петр Климентьевич |

ЭНГЕЛЬМЕЙЕР Петр Климентьевич (29.03 (10.04). 1855, Рязань — после 1939) —

инженер-механик, основоположник философии техники в России. Стоял у истоков

рус. автомобилизма и патентоведения, способствовал

развитию отечественной электротехники и технического образования. В 1881 г.

окончил Императорское Московское техническое училище (ИМТУ). Для творчества

Э. характерно стремление рассматривать технику и философию в неразрывном

единстве: с одной стороны, подвести под технику философский фундамент, с

другой — обратить саму философию к изучению техники как основы совр.

цивилизации. Теоретические взгляды Э. складываются в сер. 1880-х гг. как в

результате собственных размышлений, так и под влиянием попыток разработки

философии техники в Германии. Первым опытом осмысления технического прогресса

и его социально-экономических последствий стала кн. "Экономическое значение

современной техники — точка зрения для оценки успехов техники" (1887).

Программу философии техники Э. намечает в кн. "Технический итог XIX века" (1898) и затем

реализует в ряде журнальных публикаций 1900-х гг. В нач. века Э. способствует

распространению в России идей Э. Маха. Был редактором рус. издания сб. его статей

(см.: Мах Э. Научно-популярные очерки. Вып. 1. Этюды

по теории познания / Под ред. П. К. Энгельмейера.

М., 1901). В 1911 г. Э. принимает участие в работе IV Международного философского

конгресса в Болонье (Италия), где ставит вопрос о необходимости развития

философии техники. В 1912—1913 гг. выходит труд Э. "Философия техники"

(в 4 вып.). В этой работе он проводит анализ

взглядов, способствующих, по его мнению, построению философии техники,

размышляет о связи техники и человеческой жизни и излагает собственное философское

учение, к-рое он называет техницизмом. Понимая под техникой в философском

смысле любое целенаправленное воздействие на материю, Э. тем самым возвращает

ей исконное значение любого умения, ремесла, искусства вообще (греч. "techne"). Согласно Э., к технике, помимо орудий

труда, сооружений, средств связи и т. д., следует отнести также язык,

письменность, медицину, педагогику, мастерство администратора, актера,

музыканта и др. (т. обр., понятие "техника" оказывается близким к

философской категории "средство"). Необходимость разработки философии

техники Э. видит прежде всего в том, что совр. цивилизация стала

"насквозь технической", поэтому философия, если она не хочет потерять

связь с жизнью, должна "приняться за изучение технического фактора

культуры" (Философия техники. М., 1912. Вып.

2. С. 153). Выделяя в технике 3 ступени теоретического обобщения: 1)

группировку технических сведений или приемов к.-л. ремесла; 2) технологию как

систему осн. принципов и методов производства и 3)

философию техники, Э. называет последнюю "технологией технологий",

призванной исследовать общие факторы, способствующие успешной практической

деятельности человека во всех ее сферах. Техницизм как часть философского

мировоззрения должен стать учением о пользе (наряду с учениями об истине,

добре и красоте), т. е. о том, "что способствует деятельности на всех

путях ее, независимо от целей" (Там же. Вып.

4. С. 64). Обобщая родовое определение человека, данное Б. Франклином ("животное,

производящее орудия"), Э. определяет человека как "техническое

животное" (zoon technikon), подразумевая

при этом, что человек "может составлять себе планы сообразно с желаниями,

а затем осуществлять эти планы, воздействуя на среду" (Там же. С. 36). В

качестве составной части философии техники Э. разрабатывал всеобщую теорию

человеческого творчества (эврологию). Он развивал

учение о 3 этапах творчества, согласно к-рому на 1-м этапе (функция

инстинкта) возникает замысел будущего произв., принцип, гипотеза или

предложение нек-рой теории, на 2-м (функция разума)

— формулируется план, схема, проект и осуществляется доказательство теории,

на 3-м (функция умения) — художественное произв. получает свое материальное

воплощение, технический проект — конструктивную реализацию, а теория — точную

формулировку и окончательное изложение. Определение Э. философии техники

неоднократно цитировалось в трудах зап. исследователей, в частности в работах

одного из основоположников философии техники в Германии Ф. Дессауэра и нем. экономиста и социолога В. Зомбарта. В нашей стране фигура Э. оставалась практически

полностью забытой вплоть до 1990-х гг., что в значительной мере связано с

недооценкой философии техники как самостоятельного раздела философских

исследований. Соч.: Теория творчества. М.,

1910; Творческая личность и среда в области технических изобретений. Спб., 1911; Конспект лекций по философии техники. Баку,

1922; Как надо и как не надо изобретать. М., 1925. Лит.: Голованов П. К. Философ-инженер

П. К. Энгельмейер // Вестник инженеров и техников.

М., 1927. № 8. С. 368—369; Горохов В. Г. Русский инженер-механик и философ

техники Петр Климентьевич Энгель-мейер

// Вопросы истории естествознания и техники. М., 1990. № 4. С. 51—60; Хессе

К. Петр Климентьевич Энгельмейер

(К философскому наследию русского инженера) // Там же. С. 60—70; Mitcham С. Que es la

fïlosofiâ de la technologia? Barselona, 1989. P. 32—35. |

|

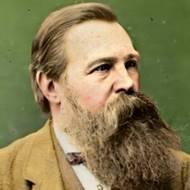

Энгельс

Фридрих |

В юношеские годы его привлекали

политические идеи либерализма, не находившие одобрения в его семье. В 18 лет

он уже выступает как социальный критик. В «Письмах из Вупперталя» (1839) он

подвергает критике фабрикантов за лицемерное изображение себя добрыми

христианами, в то время как они жили за счет эксплуатации рабочих. Он живо

описал исключительную бедность и слабое здоровье последних. Философские взгляды Энгельса

прошли сложный путь развития. Он испытал влияние мистического философа Беме,

был увлечен Штраусом, Шлейермахером, поклонялся

Гегелю, о котором говорил, что его «Философия истории» как бы вычитана из его

души, был одним из младогегельянцев, испытал влияние Фейербаха. К 1842 г. у

Энгельса начинают постепенно формироваться материалистические и

социалистические воззрения. Находясь в Манчестере по

коммерческим делам своего отца, Энгельс тесно сошелся с деятелями

чартистского и социалистического движения. В 1845 г. в Германии публикуется

труд Энгельса «Положение рабочего класса в Англии», в котором дается описание

ужасающего положения промышленных рабочих в Манчестере. Впоследствии он

писал, что в Манчестере он, «что называется, носом натолкнулся на то, что

экономические факты, которые до сих пор в исторических сочинениях не играют

никакой роли или играют жалкую роль, представляют, по крайней мере для

современного мира, решающую историческую силу; что они образуют основу, на

которой возникают современные классовые противоположности» [Маркс К..,

Энгельс Ф. Соч. Т. 21. С. 220]. С 1844 г. началась дружба

Энгельса с Марксом, продолжавшаяся всю жизнь. В 1845 г. они совместно

выпускают работу «Святое семейство», политическую сатиру на младогегельянцев,

в которой формулируют зачатки своего материалистического понимания истории, а

в 1845-1846 гг. работают над «Немецкой идеологией» (опубликована в 1932 г.),

где дают развернутое изложение исторического материализма. Материалистическое

понимание истории состоит, по словам Маркса, в том, что «способ производства

материальной жизни обусловливает социальный, политический и духовный процессы

жизни вообще. Не сознание людей определяет их бытие, а наоборот, их

общественное бытие определяет их сознание» [Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 13.

С. 71.] Вместе с Марксом они также

создают «Манифест Коммунистической партии» (1848). В это время Энгельс стал

работать как партнер в манчестерской торговой фирме «Эрмен

и Энгельс», оказывая постоянную материальную поддержку Марксу в его работе

над «Капиталом». Во второй половине жизни Энгельс

написал свои главные философские произведения: «Анти-Дюринг» (1877-1878),

«Диалектика природы» (опубликована в 1923 г.), «Происхождение семьи, частной

собственности и государства» (1884), «Людвиг Фейербах и конец классической

немецкой философии» (1888). В «Анти-Дюринге» Энгельс, дав

критику воззрений Дюринга (Дюринг был немецким философом, взгляды которого по

самым различным вопросам политэкономии и права получили распространение среди

немецкой социал-демократии), изложил в систематической форме философию

марксизма. Он пишет, что сознание это отражение

материального мира в форме идеального, что законы мышления и законы

природы согласуются между собой, что человеческое познание безгранично по

своим возможностям. Единство мира состоит в его материальности. Основные

формы бытия пространство и время. Мир бесконечен во времени и пространстве,

материя и движение связаны между собой неразрывно и не могут существовать

друг без друга. Движение есть способ существования материи. Диалектика

представляет собой науку, исследующую всеобщие законы развития природы,

общества и мышления. Основные законы диалектики: взаимопроникновение и

единство противоположностей, переход количества в качество и отрицание

отрицания. В «Анти-Дюринге» Энгельс также указывает, что Марксом сделано

великое открытие: разгадана тайна прибавочной стоимости. В работе «Людвиг Фейербах и

конец классической немецкой философии» Энгельс дает характеристику

гегелевской философии как одного из источников марксизма, вычленяет основной

вопрос философии, состоящий в отношении бытия и сознания и имеющий две

стороны - первичность бытия и познаваемость мира, осуществляет разделение

философии на два больших лагеря (материализм и идеализм), критикует

агностицизм, подчеркивает роль практики в процессе познания. В этой работе он

также излагает основные положения диалектического материализма и

материалистическое понимание истории. Энгельс показывает, что предметная

деятельность людей лежит в основе общественного развития, говорит, что за

идеальными побуждениями людей скрываются материальные движущие силы общества.

Энгельс излагает марксистское понимание соотношения экономики и политики,

базиса и надстройки. Философские разработки Энгельса

продолжены в «Диалектике природы», незаконченном произведении, состоящем из

заметок и отдельных глав. В нем представлено понимание природы с точки зрения

марксизма. Энгельс описывает историческое развитие естествознания в его

неразрывной связи с философией, процесс проникновения диалектики в естествознание

и говорит, что «диалектические законы являются действительными законами

развития природы». В работе дается классификация форм движения материи и в

соответствии с ней классификация наук. Этими формами являются: механическая,

физическая, химическая, биологическая, мышление. Каждая высшая форма движения

материи содержит в себе в снятом (подчиненном) виде низшую форму, но не

сводится к ней. Роль Энгельса в формировании

философии марксизма необычайно велика. Согласно воле Энгельса, после

смерти он был кремирован, а урна с его прахом была опущена в море близ Истборна (Англия) любимого места отдыха Энгельса. |

|

Энесидем из Кносса |

ЭНЕСИДЕМ (ΑΙνησίδημος)

из Кносса (сер. 1 в. до н. э.?), античный философ-скептик,

первоначально - сторонник платоновской Академии, с которой порвал по причине

«догматизма» современных ему академиков (Филона из Ларисы и др.) и основал

собственную школу, возобновив скептическое учение Пиррона (согласно Аристоклу, apud Eus.

Pr.

Εν.

XIV 18, 29). Традиционно считается, что он был родом из Кносса

(Κνώσιος,

D.

L.

IX 115-116), согласно Фотию, Э. был из Эг (о ίξ Αιγών - Phot. Cod. 212, 169b 19), однако, согласно Аристоклу, цитируемому Евсевием, некий Э. возобновил

скептический «вздор» в Александрии египетской (XIV 18,29), что может соответствовать

различным местам рождения Э. и его преподавания (более или менее продолжительного).

Э. был автором сочинений «Пирроновы рассуждения» в

8 кн. (Πυρρώνειοι λόγοι

- Sext. Adv. math. VIII215; D. L. IX 106; 116), «Против мудрости» (Ката

σοφίας - IX 106; Eus. Pr. Εν.

XIV 18, 11); еще три сочинения: «Краткое введение в пирронизм» (Εις

та Πυρρώνζια ύποτύπωσις - D. L. IX 78), «Основы» (Στοιγειώσεις

— Ibid.

16); «Введение» (Πρώτη βίσαγωγη

— Sext. Adv. math. X 216), - возможно, не являются самостоятельными трактатами.

Сводку основных положений первого из упомянутых сочинений см. у Фотия (Phot. Cod.

212, р. 169Ы8—171а4 Bekker).

Сочинения Э. (ныне утраченные) широко использовал Секст Эмпирик, основной источник

сведений о пирронизме. Э. известен формулировкой 10 скептических тропов (аргументов,

τρόπου)

в пользу воздержания от суждения (см. D. L. IX 79-88; Sext.

Adv. math. VII 345).

Первые 5 тропов - или, по Диогену, «апорий согласования видимого (φαινομένων)

и мыслимого (νοουμένων)»

- сформулированы применительно к субъекту суждения: трудно судить, что же на

самом деле истинно, когда 1) у различных существ (людей, животных, птиц)

представления об одних и тех же вещах различаются, ибо различна сила их чувства;

2) различны особенности восприятия различных людей (кому-то и на солнцепеке

холодно); 3) чувства дают свой специфический срез опыта: яблоко одно, а глаз

видит только его желтизну, а вкус - только сладость и т. д.); 4) судящий

всегда пребывает в каком-либо состоянии (болезнь, страх, старость, любовь,

печаль и т. д.); 5) судящий находится во власти определенных обычаев, верований

и законов (которые у персов и эллинов, массагетов и египтян и т.д зачастую противоречат друг другу), - «отсюда - воздержание

(ίποχη)

от суждения об истинности». Остальные 5 тропов делают акцент на объекте

суждения: 6) ничто не является в чистом виде, но всегда внутри определенной

среды, что влияет на наше восприятие (пурпур при свете солнца имеет один

оттенок, а при луне - другой; камень в воздухе тяжел, а в воде - легок); 7)

восприятие всех предметов искажается пространством (большой предмет издалека

кажется маленьким); 8) одинаковые вещи действуют по-разному в зависимости от

их количества (вино и пища могут и укреплять, и расслаблять); 9) события

по-разному воспринимаются в зависимости от их обычности или необычности (где

землетрясения часты, там им не удивляются); 10) все соотносительно: верх мыслится

в паре с низом, правое с левым и т. д., но прежде всего все мыслимое соотнесено

с нашим мышлением, — т. е. все непознаваемо (άγνωστα)

само по себе. Диоген отмечает разный порядок расположения 8-го, 9-го и 10-го

тропов у Э., Секста и Фаворина (D. L. IX 87), составивших

школьные руководства по этому вопросу. О широкой известности тропов Э. может

свидетельствовать (хронологически первое) упоминание о них у Филона Александрийского

(1 в. н. э.). Ср. также 5 тропов Агриппы. К «Пирроновым

положениям» Секста Эмпирика восходит сообщение о сопоставлении Э.

скептической философии и философии Гераклита (Sext.

Pyrrh. I 210-212: «Последователи Э. говорили, что

скептический способ рассуждения служит путем к философии Гераклита»); сходство

усматривалось в том, что скептики говорят: «кажется, что противоположности

относятся к одному и тому же», а Гераклит: «противоположности существуют в

отношении одного и того же», так что первый тезис предшествует второму (догматическому).

Сам Секст Эмпирик, напротив, считает, что скептический способ рассуждения не

способствует пониманию философии Гераклита (I 212, 2-3). Как полагают

исследователи, из сообщения Секста не следует, что Э. был в каком-то смысле

последователем Гераклита, но что он либо предлагал свою интерпретацию (ср.,

напр., представление учения Гераклита в платоновском «Теэтете»),

либо полемизировал со стоической интерпретацией и адаптацией учения

Гераклита. Лит.: Zeller Е., Pappenheim Ε. Der angebliche Heraclitismus

des Skeptikers Ainesidemos. В., 1889; Rist J. The Heracleteanism

of Aenesidemus, - Phoenix

24, 1970, p. 309-319; Burkhard U. Die angebliche Heraklit-Nachfolge des

Skeptikers Aenesidem. Bonn, 1973; Striker G. The ten tropes of

Aenesidemus, - Burnyeat

M. (ed.). The Sceptical Tradition. Berk., 1983, p.

95-115; Decleva Caizzi F.

Aenesidemus and the Academy, - CQ 42, 1992, p. 176-189;

Mansfeld J. Aenesidemus

and the Academics, - The Passionate Intellect. Essays on the transformation

of Classical Traditions. Ed. by L. Ayers. N. Bruns.; L., 1995, p. 235-248; Perez B. Énésidème,

- DPhA III, 2000, p. 90-99. |

|

Эномай из Гадары |

ЭНОМАЙ (ΟΙνόμαος)

из Гадары в Галилее (вероятно, нач. 3 в. н. э.), античный

философ-киник, согласно Суде, был «немного старше Порфирия». Возобновил литературную

киническую традицию, связанную с именами Диогена, Кратета Фиванского и Мениппа. Возможно, тождествен упомянутому в Талмуде «Абниму», другу равви Мейра (2

в.). Известен как автор полемического сочинения «Обличение обманщиков» (Γοητών φωρά),

направленного против верований в оракулы и судьбу (обширные цитаты см. у

Евсевия Кесарийского в «Приготовлении к евангелию»). Другие сочинения Э.: «О

Диогене», «Кратет и другие киники», «О философии Гомера», «Государство» и

«Трагедии». Судя по сохранившимся фрагментам (Eus. Pr. Εν.

V 19, 1—36, 4; VI 7, 1-42), главное произведение Э., «Обличение обманщиков»,

было написано в форме диатрибы (диалог с воображаемым собеседником) с традиционной

для киников язвительностью. В нем Э. высмеивает популярные верования в различные

оракулы и опровергает попытки совместить понятия судьбы и свободы воли (имея

в виду прежде всего платоников и стоиков). Подробно разбирая разнообразные примеры

гаданий из древней и новейшей истории Греции, Э. желает изобличить «глупость

как тех, кто дает оракулы, так и тех, кто их спрашивает» (V 26). Сам он

исходит из допущения свободы воли, понимая свободу как способность двигаться

по своему собственному побуждению (VI 7, 32-33). Существует определенная

близость между стилем сочинений Э. и Лукиана из Самосаты,

а использование последним литературных приемов сатир Мениппа

объясняется вероятным влиянием Э. Фрагм.: Hammerstaedt

J. Die Orakelkritik des Kynikers Oenomaus. Fr./M.,

1988; Oenomaus. Fragmenta,

- Mullach, FrPhilosGr

II, 1867 (repr. Aalen, 1968), p. 361-385; Антология кинизма. Сост. И. M. Нахов. M., 19962, с. 244-269. Лит.: Goulet-Cazé M.-O., Golet R. (edd.), Le Cynisme ancien et ses

prolongements. P., 1993, p. 399-418; Hammerstaedt J. Der Kyniker Oenomaus von

Gadara, - ANRW II 36, 4, 1990, p. 2834-2865 (библ.); Goulet-Cazé

M.-O. Oinomaos de Gadara, - DPhA IV, 2005, p. 751-761. |

|

Эпиктет |

ЭПИКТЕТ (Έπίκτητος – рабская

кличка, букв. – «Прикупленный») (род. ок. 50, Гиераполь, Фригия – ум. 138, Никополь, Эпир) – древнегреч. философ;

раб в Риме, потом вольноотпущенник; основал в Никополе философскую школу. По

происхождению раб и был привезен в Рим в качестве раба одного из

телохранителей императора Нерона. Впоследствии получил вольную и был отпущен

на свободу. После изгнания императором Домицианом всех философов из Рима в 94

г. переехал в Никополь на Балканы, где основал философскую школу. Сам Эпиктет

ничего не писал, а проповедовал свое учение устно. Мысли Эпиктета сохранились

благодаря тому, что их записал его ученик Флавий Арриан

в виде книг: «Руководство Эпиктета», «Беседы Эпиктета», «Рассуждения

Эпиктета». Основанная на здравом смысле, философия Э. представляла собой

учение о человеколюбии и чистоте души, о равенстве всех людей и духовной

свободе, независимости внутренней жизни чел‑ка от внешней, к‑рую сравнивал с театром. Счастье видел в свободе чел‑ка

от страстей. Филос. проповеди Э. сохранились в записи его ученика Флавия Арриана. Многие суждения Э. воспроизведены в соч. рим. императора Марка Аврелия «Наедине с собой». В то время среди образованных

жителей Рима был моден стоицизм, и Эпиктет, еще будучи рабом, ходил со своим

хозяином слушать лекции стоика Мусония Руфа, что и

определило всю последующую деятельность Эпиктета и его взгляды. Образ жизни Эпиктета вполне соответствовал

тому, что он проповедовал: он вел нищенскую жизнь, ютясь на соломенной

подстилке, постеленной на деревянную скамью. Но для стоика Эпиктета, как

моралиста, личный пример был важнее теории, которую проповедует философ. Проповедовал идеи стоицизма: осн.

задача философии – научить различать то, что сделать в наших силах и что нет.

Нам неподвластно все находящееся вне нас, телесное, внешний мир. Не сами эти

вещи, а только наши представления о них делают нас счастливыми или

несчастными; но наши мысли, стремления, а следовательно, и наше счастье

подвластны нам. Все люди – дети единого Бога, и вся жизнь человека должна

находиться в связи с Богом, что делает человека способным мужественно

противостоять превратностям жизни. "Беседы», выдержки из учения Эпиктета,

сохранились в записи его ученика Арриана. Наметившаяся в стоицизме

тенденция сводить философию к этике получает у Эпиктета свое окончательное

завершение. В то же время он не отказывается от принятого в стоицизме деления

философии на физику, логику и этику, но придает этике решающее значение.

Физика и логика служат этике, например тому, чему учит этика - что лгать не

следует. Поэтому главное для Эпиктета - это этика, а физика как таковая для него не имеет

важного значения. Так, он говорит: «Не все ли равно для меня, из атомов или гомеомерий, из огня ли или из земли состоит материя

вселенной? Не довольно ли знать сущность добра и зла, меру любви и ненависти,

влечения и отвращения и, пользуясь этим как мерилом, устроить свою жизнь»

[Римские стоики. Сенека, Эпиктет, Марк Аврелий. М., 1995. С. 268]. В области логики главными

познавательными способностями Эпиктет признавал веру и благоговение, которые

выступают и главными добродетелями. В области физики Эпиктет защищает

стоический тезис, согласно которому мир предстает как разумное космическое

государство, как единое целое, наделенное божественностью. В области этики Эпиктет защшдает положение, что человек должен покоряться воле

богов, судьбе. И этому должна учить философия. Эпиктет исходит из того, что следует

различать вещи, которые находятся в нашей власти, и вещи, которые от нас не

зависят. «В нашей власти находятся наши

мнения, желания и стремления, влечение и уклонение, словом, все наши

действия. Не в нашей власти наше тело, наше имущество, слава, чины, словом

все, что не является нашим действием. Все, что в нашей власти, от природы

свободно, не знает никаких препятствий и стеснений, то, что не в нашей власти

- является слабым, подчиненным, подверженным препятствиям и может быть у нас

отнято». Следует исходить, согласно

Эпиктету, из того, что неотчуждаемо от себя. Только в этом случае «никто тебя

ни к чему не принудит, никто не сможет тебе ни в чем воспрепятствовать, ты не

будешь никого ни порицать, ни обвинять, ничего не будешь делать против своего

желания, никто не будет тебя оскорблять, не будешь иметь врагов, ибо никто не

сможет принести тебе вреда». Из этого, по мнению Эпиктета,

проистекает свобода человека. Но по сути дела свобода сводится у Эпиктета к

свободе терпеть и воздерживаться. Следует лишь изменить свое отношение к

вещам, так как изменить события человек не в состоянии. Такова позиция

Эпиктета, фаталистически примиряющегося с порядком вещей. |

|

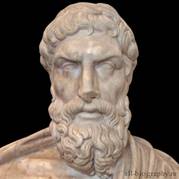

Эпикур |

Он стремился дать практическое

руководство для жизни (этику); этому служила физика, а последней – логика.

Учение Эпикура о природе, по сути дела, демократическое учение: бесконечно

число и разнообразие спонтанно развивающихся миров, представляющих собой

результат столкновения и разъединения атомов, помимо которых не существует

ничего, кроме пустого пространства. В пространстве между этими мирами (в междумириях), бессмертные и счастливые, живут боги, не

заботясь о мире и людях. Таким же образом возникают и исчезают живые

существа, а также душа, которая состоит из тончайших, легчайших, наиболее

круглых и подвижных атомов. Познание природы есть не самоцель, оно

освобождает человека от страха суеверий и вообще религии, а также от боязни

смерти. Это освобождение необходимо для счастья и блаженства человека,

сущность которых составляет удовольствие, но это не простое чувственное

удовольствие, а духовное, хотя вообще всякого рода удовольствия сами по себе

не являются дурными. Однако духовное удовольствие более устойчиво, ибо оно не

зависит от внешних помех. Благодаря разуму, дару богов, за который они не

требуют никакой благодарности, стремления должны приводиться в согласие

(симметрию), предполагающее удовольствие, причем одновременно достигается не

нарушаемое неприятными переживаниями спокойствие, невозмутимость (атараксия),

в которых и заключается истинное благочестие. К общественности (особенно

государству и культу) мудрец должен относиться дружественно, но сдержанно.

Девиз Эпикура: живи уединенно! От 300 произв., которые, как предполагают,

написал Эпикур, сохранились только фрагменты. Источниками, из которых мы

черпаем наши знания об Эпикуре, являются также работы Диогена Лаэрция и Лукреция Кара. Прежде всего интерес

представляет понимание Эпикуром философии и ее задач. Эпикур считает, что

философия - это такая деятельность, которая приводит

человека посредством размышлений к счастливой жизни, свободной от страданий. «Пусты слова того философа,

которыми не врачуется никакое страдание человека. Как от медицины нет никакой

пользы, если она не изгоняет болезней из тела, так и от философии, если она

не изгоняет болезни души» Лукреций. О природе вещей. М.-Л., 1947. Т. II. С.

641]. В развитие этой мысли он пишет в

письме к Менекею: «Пусть никто в молодости не

откладывает занятия философией, а в старости не устает заниматься

философией... Кто говорит, что еще не настало время занятий философией, тот

похож на того, кто говорит, что для счастья или еще нет, или уже нет

времени». Таким образом, цель философии состоит в просвещении людей, а не в

чистой теории. Эпикур разделяет свою философию

на три части: канонику учение о познании, физику, этику. Последняя выступает

у Эпикура главной частью, а первые две части являются обоснованием этики. Согласно Эпикуру, все знание

возникает из ощущений посредством восприятий предметов природы, к которым он

также относил и образы фантазии. Восприятия возникают вследствие проникновения

в нас «образов» («видиков») вещей. Они по виду

подобны твердым телам, но значительно превосходят их «по тонкости». Образы

эти отделяются от поверхности вещей и перемещаются с быстротой мысли. Если

они входят в органы чувств, то дают настоящее чувственное восприятие, если же

проникают в поры тела, то дают фантастическое восприятие. Понятия, или общие

представления, образуются на основе единичных представлений. Как восприятие,

так и общее представление всегда верно отражают окружающий мир. Поэтому они

выступают критериями знания. Заблуждения и ошибки возникают

только в том случае, когда мы что-то прибавляем к нашим восприятиям или